前回→【https://mebirip.blogspot.com/2022/09/blog-post_20.html】

このご時世になってネットに様々な格ゲー上達法が散見されていますが、

「色々調べ物すんのめんどくせえ!」って人向けにそれらの上達法をまとめて

効率よく格ゲーを上手くなってもらい楽しんでもらおう、という思いに至り執筆しています。

自分の様なお馬鹿changでも楽しめるようになったのでフ●ミ通位には信用してください。

後書きで大変恐縮ではございますが、「格ゲー講座①」で紹介したタイトルにおいて、

各タイトルの「ゲームパッド/アケコンのオススメのボタン配置」や、「キャラ選びの指標」、

「2D格ゲーにおける共通のシステムや知識」、それから「画面の見方」や「意識配分」

などを、初心者~中級者に向けて、「格ゲー講座⓪」として発信したい所存でございます。

「な~んか、イマイチ格ゲーやる気が起こらんのよな~」って方、結構多いと思うんですが、

それはひとえに、理解度=ジャンルへの解像度が足りないからこそ起こる現象だといえます。

経験の差はそう簡単に埋めることはできませんが、理解度の差なら僅かな時間で埋められます。

そして理解度を上げることで自信がつき、必ずモチベーションの向上に繋がることでしょう。

単純に仕事が忙しくて時間が取れない、という方も中にはいるかもしれませんが、

そもそも仕事は皆忙しくて当たり前だし、格ゲーが上手くなる人は、睡眠時間を削りに削って

成るべくして上手くなっています。たかがゲームに命賭けてんのヤバすぎるッピ!

まぁ、それほど熱中する人が溢れかえってるジャンルっつーことで・・・心身は大切に。

今回の記事は、そういった現代人達の負担を少しでも減らせたらと考え、執筆して参ります。

なんとなく無意識で遊んでいると、つまずいた時に立ち上がり方が分からなくなってしまうので、

バリアフリーになれるよう、手すりとしてご活用ください。スロープも完備してますよ。

前置きが長くなりましたが、ここから本題の方に移りたいと思います。

【ゲームパッド/アケコンのオススメのボタン配置】

BBTAG/ゲームパッドの場合

BBTAG/アケコンの場合

MBTL/ゲームパッドの場合

MBTL/アケコンの場合

UNIclr/ゲームパッドの場合

UNIclr/アケコンの場合

P4U2/ゲームパッドの場合

P4U2/アケコンの場合

BBCF/ゲームパッドの場合

BBCF/アケコンの場合

Rev2/ゲームパッドの場合

Rev2/アケコンの場合

表記した通りにボタン設定をしてもらえれば、他のタイトルへ移った場合でも

順応しやすくなるかと思います。プロゲーマー方もよく使う配置なのでオススメです。

補足としてなんですが、ゲームパッドを普段使いしていて、現在十字キーではなく

アナログスティックで遊ばれている方。アケコンの購入/使用をオススメします。

というのも、格ゲー(特にコンボゲー)は瞬間的に緻密な操作を求められやすく、

アナログスティックでは意図していない入力になりがちな傾向にあります。

ただ、十字キーも十字キーで、長時間プレイしていると指が痛くなりやすいので、

どのみち格ゲーを続けていくなら、早い段階でアケコンへ移行した方が良いといえるでしょう。

で、アケコンの方のレバーの持ち方についてなんですが、左手の小指と薬指の間で

レバーを下から包み込むようにし、親指を軽くレバーの上に乗せて操作する

「ウメハラ持ち」が圧倒的にオススメです。詳しくは拾い画を参照↓

この持ち方のメリットは、左手をアケコンに固定できるので、入力が安定しやすい点です。

デメリットも特にないので、レバー操作が原因でアケコンを挫折してしまっていた方は、

今一度ウメハラ持ちでチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

もちろん、アケコン操作に慣れるまでに最低でも1ヶ月~半年ほどかかりはします。ですが、

「アケコンからゲームパッドに戻した方が上手くなった」という声は一つも聞かないのに対し、

「アケコンに変えて良かった」、「アケコンにしてから操作ミスが格段に減った」

という方がほとんどです。何が言いたいかというと、アケコンは上達のための道具であって、

使い始めてからすぐに勝てるようになる訳ではないということです。

アケコンに慣れない内は、どうしてもゲームパッドでプレイした時との進捗の差を

比べてしまいがちですが、長い目で見ると、ゲームパッドでは安定しないようなレバー操作を、

アケコンなら安定した入力を必ずできるようになります。継続は力なり、ってことですね。

2025/7/19追記:

ボタン配置はいいけど右手の指の置き方を書き忘れていました。

基本的には、

A B C

D E F

というボタン配置で言えば、Aが人差し指、Bが中指、CとFが薬指、DとEが親指です。

同時押し系に関しては、下段のDEFを複合するものならば親指は必ず使ってください。

それと結構皆さんがやりがちなのは、REV2のダストを小指で押しちゃうことですね。

格ゲーで小指は絶対使ってはいけません。何故なら指の中で一番神経が薄く、反応し辛いから。

なのでダストは必ず薬指で押しましょう。最初は慣れなくて指を攣りやすいですが、すぐ慣れます。

【キャラ選びの指標】

これは格ゲー講座②でもチラッとお伝えしましたが、見た目でキャラを選ぶ者から死んでいきます。

ただ人という生き物は愚かなので、一度失敗しないとそれを理解できないものです。

ではどういったキャラ選びをすれば良いのかというと、

①キャラ固有の専用ゲージや専用システムがない

②ノーゲージ無敵技を持つ(またはシステム技での切り返し)

③対空性能が高い

④コンボが簡単でダウンを取りやすい

といった特徴をもつキャラ達の中から、一番ツラが好みのキャラを見つけましょう。

これら条件に当てはまるキャラをピックアップしましたので、まずはお目通し願います。

BBTAG

ラグナ/ジン/ν13/Es/プラチナ/マイ/鳴上/直斗/美鶴/ハイド/

リンネ/ワレン/ゴルドー/オリエ/バディスタ/ユズリハ/ミカ/メルカヴァ/ルビー/ブレイク/

ヤン/アカツキ/雪泉/スサノオ/足立

MBTL

志貴/軋間/都古/ノエル/ロア/暴走アルク/セイバー/死徒ノエル

UNIclr

ハイド/リンネ/ナナセ/アカツキ

P4U2

鳴上/千枝/完二/クマ/美鶴/ミナヅキショウ

BBCF

ラグナ/ジン/Λ11/セリカ/ヒビキ/Es

Rev2

ソル/カイ/レオ

この中に、元々使っていたキャラがいる方は、良いセンスをお持ちのようです。ハイカラですね!

逆に、持ちキャラが載っていなかった初心者の皆様。神に祈り、友に詫び、悔い改めてください。

とりあえず、初心者の自覚がある方は、この中から必ず1体は使えるようになりましょう。

・・・えっ?

一緒に始めた身内や、格ゲーを誘ってきたムカつくアイツに

すぐに勝てるようになりたいって??

かく言う自分も当時はXrdSIGN(Rev2の二つ前のバージョン)でソルを使い始めたのですが、

誘ってくれた師匠のソルに全く歯が立たなかったので、格ゲーを挫折した時期もありました。

その半年後くらいにREVELATOR(前作)が発売して、同時に「レイヴン」という

新キャラ(厳密にはGG2が初出)が登場し、声優もBBのアズラエルと一緒の方だったので

何となしにレイヴンを1ヶ月ほど基礎コンボや起き攻めの練習をして、

師匠に再戦を申し込みました。すると・・・自分でも驚くほど勝てたんですね。てか勝ち越しました。

それで自信がついて、レイヴンからソルに戻ってしばらく練習したところ、

ソル対ソルの同キャラ戦でも勝ち越せるようになり、

この勝利の味を噛み締めて1年は白米だけで過ごすことができました。

なのでこの経験則や周りの体験談から導き出された答えは、

「初手で茨の道をいって基礎力を高めてからまっすぐを目指す」

という、大体の初心者が心折れて引退する鉄板の引退ムーヴな思考から、

「初手まっすぐいってのち、茨の回り道を歩く」という思考のほうが重要だと気付かされました。

勝ち組に一度でも入るのはとても大事なことで、何故なら長期努力に一番必要な

「自分の才能への信頼」がもてるからです。

「躊躇なく強いキャラを使って、強い技を擦りまくる初心者」と、

「弱キャラを選んで、無駄なことも基礎だと思い模索しようとする初心者」では、

どちらが現実的に花開くと思いますか?

「最短経路を教えて成功しても、心が強くならない」みたいな事柄は、

漫画やアニメだとよくある話ですが、現実は真逆です。

心の強さ=「自分の成功への信頼」という定義なら、とにかく最短経路を与えて、

初手で勝ち組に入れてあげるのが僕等先人達の役目です。

初心者には知識より心。

楽な成功ルートを教えてあげることが、後に良い結果を生むのです。

というわけで、初心者が楽して勝てる強キャラを作品毎に紹介したいと思います。

※赤文字=ノーゲージ無敵技持ち(またはシステム技での切り返し)

※青文字=コンボが極端に難しい場合あり

※緑文字=ノーゲージ無敵技orシステム技持ちだがコンボが極端に難しい場合あり

BBTAG

S:真田/千枝/美鶴/ワレン/セト

A:ハクメン/ナイン/アイギス/足立/カーマイン/ルビー/ブレイク/ヤン/雪泉/はぁと

MBTL

S:志貴/ヒスコハ/シエル/ロア/青子/暴走アルク

A:アルク/都古/使徒ノエル/翡翠/琥珀/マシュ/軋間/完全武装シエル

評価未定:巌窟王/牛若丸

UNIclr

S:ユズリハ/メルカヴァ/セト/エンキドゥ

A:ケイアス/オリエ/ナナセ/バティスタ/ワーグナー/ミカ/フォノン/ビャクヤ

P4U2

S:影美鶴/影天田/影ゆかり/影千枝/影雪子/影直人/影アイギス/アイギス/美鶴

A:マーガレット/ゆかり/鳴上/直人/天田/ミナヅキショウ/影順平/千枝/影陽介/ラビリス/

皆月翔/雪子/影真田/影ラビリス

BBCF

S:レイチェル/イザナミ/カルル/ライチ/Es/ナオト/マイ/アラクネ

A:スサノオ/ハザマ/ココノエ/バング/ハクメン/ジン/μ12/イザヨイ/アマネ/Λ11/

ナイン/ヴァルケン/カグラ/ヒビキ/プラチナ/ツバキ/アズラエル/タオカカ/獣兵衛

Rev2

S:ジョニー/ミリア/イノ/ヴェノム/ファウスト

A:梅喧/カイ/ジャム/クム/レイヴン/チップ/シン/ディズィー/エルフェルト

この中であなたが一番勝てそうだと思ったキャラを練習するのが、

格ゲーのモチベーションを長続きさせる秘訣です。

青文字や緑文字のキャラ、そして前半に紹介した①~④の項目に当てはまるキャラは一旦忘れて、

黒文字や赤文字のキャラを片っ端から触っていきましょう。

実力の近い相手に勝ち越すことができるようになったら、前述のキャラにも挑戦してみることで

楽しく継続して格ゲーライフを送れると思います。

結局は好きなキャラを使うのがモチベーションの維持には最適解かもしれませんが、

最初から弱キャラを使ってしまったり、こじらせて弱キャラ厨になってしまうと目も当てられないので、

こうして「茨の道」、「まっすぐの道」の2パターンに分けて回りくどく説明させていただきました。

実力の拮抗した相手とは勝敗関係なく楽しいものですが、

どうせなら勝ったほうが絶対に面白いですからね。強すぎると嫌われるけど

【2D格ゲーにおける共通のシステムや知識】

ここではゲーム内のチュートリアルで学ぶような基礎的なことをまとめ、

そのシステムを何時、どういった時に使うのかを補足しながら説明するコーナーです。

「こんなこと、当然知ってるよ!」という方でも、そうでない初心者の方でも、

おさらいとして一緒にご確認してもらえたらと思います。では、早速いってみましょう。

~画面の見方~

BBTAGの場合

①体力ゲージ

②使用キャラクター

③タイムカウント

④スキルゲージ

⑤クロスゲージ

⑥ヒット数、ダメージ

UNIclrの場合

①VITゲージ

②タイムカウント

③EXSゲージ

④TSゲージ

⑤GRDゲージ

BBCFの場合

①体力ゲージ

②ヒートゲージ

③バリアゲージ

④オーバードライブアイコン

⑤タイムカウント

⑥ラウンド取得アイコン

Rev2の場合

①体力ゲージ

②BURSTゲージ

③テンションゲージ

④ラウンド取得アイコン

⑤タイムカウント

⑥R.I.S.C.レベル

MBTLとP4U2は良さげな画像が無かったので省きましたが、画面に表示される情報は

タイトルが異なっても、その部分箇所の役割がほとんど同じであることがわかります。

そしてこれらに必ず共通しているのは、

「体力ゲージ」、「タイムカウント」、「ラウンド取得アイコン」、「ヒット数、ダメージ」、

「〇〇ゲージ(超必殺技/キャンセル/切り返し等に使用するゲージ)」、という情報です。

まずはこの5つの情報から説明したいと思います。

~体力ゲージ~

使用キャラクターの体力を表します。攻撃を受けると減少し、ゼロになると

そのラウンドは敗北となります。

~タイムカウント~

ラウンドの残りタイムです。ゼロになるとそのラウンドは終了します。

タイムアップ時に体力ゲージの総数が多かったプレイヤーが、ラウンドを獲得します。

~ラウンド取得アイコン~

ラウンドを獲得すると点灯します。設定されたラウンド数分を取得した側が勝利となります。

基本的には2ラウンド先取制で、相手より先にラウンドを2回獲得すると勝利です。

双方どちらかが1ラウンドを獲得すると、お互いの体力ゲージがリセットされた状態で

2ラウンド目が始まります。BBTAGではラウンド制の概念がなく、1体倒しても

体力ゲージはリセットされないまま、シームレスに控えのキャラと試合が再開されます。

こちらは2体とも倒した時点で勝利となります。

~ヒット数、ダメージ~

相手に現在与えている攻撃ヒット数、ダメージ数を表します。そのほか、カウンターヒットを

誘発したときや、起き上がり直後に必殺技を出したとき等に、専用メッセージが表示されます。

~○○ゲージ~

攻撃を当てる、受けることで増加するゲージ(1Pなら左下、2Pなら右下にあるやつ)。

超必殺技や動作キャンセルなど特定のアクションで必要となるゲージです。

相手に攻め込む前や、コンボを受けている最中に確認して、次の行動を決める指標となる

大事なゲージです。

続いては、全てとはいかずとも、大体の格ゲーに備わっているシステムの紹介をしたいと思います。

~バーストゲージ~

バースト(コンボを受けている最中にコンボカットできるシステム技)が発動可能かを示すアイコン。

使用後は発動不可状態となりますが、時間経過で再使用可能となります。

BBTAG、P4U2、BBCF、Rev2などの格ゲーで使用することができ、

P4U2とRev2では、やられモーション中でないときに、能動的にバーストをヒットさせると

○○ゲージが最大まで溜まるといった恩恵があったり、BBTAG・MBTL・UNIclr・BBCFでは、

やられモーション中でないときに使用することで、攻撃力や機動力の向上、

技性能の強化、体力回復などができ、起死回生の一手とすることもできます。

バーストの主な用途はコンボカットですが、使い所としては、体力がお互い満タンに近い状態で

コンボを受けたときに早々に使ってしまうか、お互いの体力が僅かな場合でコンボを受けたとき

使うか、の二択がほとんどです。駄目な例としては、こちらの体力が満タンに近く、

相手の体力が僅かな場合でコンボを受けたときや、1ラウンド目にこちらの体力が残り僅か、

相手は体力満タンに近いときにコンボを受けたときなどは、非効率なので使ってはいけません。

ですが、あと1ラウンド取られたら敗北、という状況になったら必ず使い忘れないようにしましょう。

(バースト周りの読み合いに関しては、あとでまた詳しく紹介します)

~バリアゲージ~

通常の防御よりも強力なバリアガードを行うために必要なゲージ。

MBTL・UNIclr・BBCFでは、バリアガードを使い続けると、○○ゲージとは別の専用ゲージが

減っていきますが、BBTAGやRev2では、○○ゲージを消費してバリアガードを行うため、

前者よりもリスクは大きいといえます。また、バリアガードには色々な効能があり、

削りダメージの軽減や、ヒットバックの増幅(端的にいうと間合いを離しやすい)、

相手の地対空に対して空中ガードが可能(本来はガードできない)、などがあります。

バリアゲージ(もしくは○○ゲージ)がゼロになると、当然バリアガードができなくなるので、

使い所を見極めないと、攻め手に回るどころか防戦一方になることもあるので、気を付けましょう。

画面の見方については以上になります。

続いては、レバー(スティック)操作単体でできるアクションについて説明していきます。

まずはこの画像をご覧ください。

こちらは1P側でのレバー操作になります。

下の画像は電卓やキーボード等のテンキーを、レバー操作に反映させたものです。

このテンキー表示は何のためにあるのかというと、情報の簡易化。

つまり、コンボのメモを取る時などに、見やすくするためです。

例えば、格ゲーには「立ち状態」で出す攻撃と、「しゃがみ状態」で出す攻撃があるのですが、

コンボをメモするとき、いちいち「しゃがみA>立ちB>しゃがみB>しゃがみC~・・・」

なんて書いていたら、長くて読みづらいですよね?・・・読みづらいって言え。

なので、先人の格ゲーマー達は、しゃがみ=2、立ち=5(またはニュートラルのN)、と書いて、

少しでも情報を短くしようと努力してきた次第なのです。(例:2A>5B>2B>2C~など)

話は戻り、格ゲーにはニュートラル以外に、8種類のレバー操作が存在しています。

それぞれのアクションを説明する前に、まずは2D格ゲー全般における、

「攻撃属性」と「ガード属性」を覚えていきましょう。

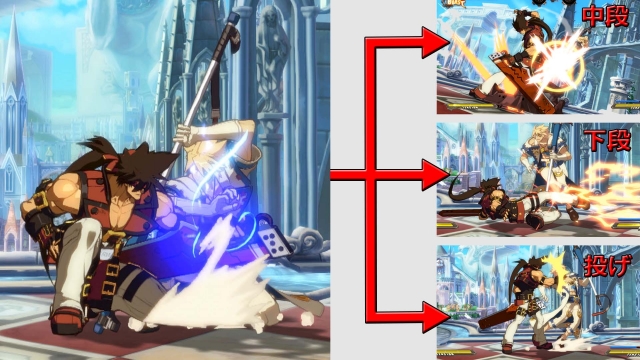

攻撃には、一つ一つに属性が割り当てられており、おおまかに分けると、

「上段攻撃」、「下段攻撃」、「中段攻撃」、「投げ」、の4種類があります。

それに対し、ガード属性は「立ちガード」、「しゃがみガード」、「空中ガード」の3種類のみです。

まずは、攻撃属性から順に説明していきます。

~上段攻撃~

立ちガード、しゃがみガードのどちらでもガード可能な属性で、

作品やキャラにもよりますが、立ち・しゃがみ含む地上技のほとんどは上段属性技です。

~下段攻撃~

しゃがみガードでのみガード可能な属性で、

地上技の中で足元を狙った技や、足払いが主な下段属性技です。

主に、しゃがみモーション中の地上技の一部にもつ属性です。

~中段攻撃~

立ちガードでのみガード可能な属性で、

ジャンプ攻撃全般が主な中段属性技です。

そのほか、レバー操作の6を入力しながら攻撃する地上技や、

一部の必殺技にもある属性です。

~投げ~

立ちガードでもしゃがみガードでもガード不能な属性です。

作品によっては空中投げもあり、投げのほとんどは

特定の攻撃ボタンを二つ同時押しで繰り出すことができます。

次は、ガード属性について説明します。

~立ちガード~

ガード属性が「上段」と「中段」の攻撃をガードできます。

相手が攻撃してきていないときは、後退します。

2D格ゲーでは全ての作品で、レバー操作の4入力を入れ続けているときは

立ちガードをすることができます。

~しゃがみガード~

ガード属性が「上段」と「下段」の攻撃をガードできます。

相手が攻撃してきていない場合でも、その場を動きません。

2D格ゲーでは全ての作品で、レバー操作の1入力を入れ続けているときは

しゃがみガードをすることができます。

~空中ガード~

「空中投げ」以外の攻撃をガードできます(空中でレバー操作の4もしくは1を入れ続ける)。

ただし地上技には、空中バリアガードでしか防げないものもあります。

空中ガードは一部の2D格ゲーにのみ存在しています。

なお、空中ダッシュ直後は空中ガードできません。

(BBTAG/MBTL/UNIclr/P4U2/BBCF/Rev2では空中ガード可能です)

ガード方向をまとめると、こんな感じになります。

さて、属性の内容を見ると、基本的に地上技は上段と下段の攻撃しかないですね。

なので、ガードの基本は、

「相手が地上に居る場合はしゃがみガードを入れっぱなし、ジャンプしてきたら立ちガードする」

という事になります。

お互いが地上に居る場合、歩いたり立ち攻撃を出したり、

コマンドを入れたりといった様な時以外は、とにかくしゃがみガード入れっぱなしで

防御はほぼ問題ないです。地上技でも中段属性を持つ攻撃があったりもしますが、

そういうのは基本的に特殊固有技なので、タイトル攻略の際に初めて対応を考える感じで

良いと思います。

「攻撃属性」と「ガード属性」の説明が終わったところで、今度こそ

レバー操作でできるアクションを説明したいと思います。

~テンキーの5入力~

入力というか、レバーを無操作にするだけなんですけど、

主に相手に触る直前や、コンボ中など、攻める時にこの入力をすることが多いです。

~テンキーの6入力~

押しているあいだ、前進(前歩き)します。レバーを素早く「6>5>6入れっぱなし」と入力すると、

素早く相手に近づけるダッシュができます。BBTAGでは、上記の入力をしなくても

6入力だけでダッシュができるので、他の2D格ゲーより積極的に相手に近づくことができます。

主にダッシュで相手に近づき、攻めるときに使います。

MBTLとUNIclrでは、「6>5>6入れっぱなし」でもダッシュは出ますが、

6入力中にA+Bを同時押しすることで、簡易ダッシュができます。

~テンキーの4入力~

押しているあいだ、後退(後ろ歩き/立ちガード)します。レバーを素早く「4>5>4」と入力すると、

出始めから少しのあいだ無敵があるバックステップができます。

主に画面端以外、つまり画面中央でダウンを取られたあと、

起き上がり直後にバックステップを使ったり、相手のジャンプ攻撃に対して

立ちガードをするためなど、守るときに使います。

MBTLとUNIclrでは、「4>5>4」でもバックステップは出ますが、

4入力中にA+Bを同時押しすることで、簡易バックステップができます。

~テンキーの2入力~

押しているあいだ、しゃがみ状態になります。

主に相手に触る直前や、コンボ中など、攻める時にこの入力をすることが多いです。

~テンキーの3入力~

押しているあいだ、しゃがみ状態になります。

MBTL・UNIclr・BBCFなどで、攻めるときによく使われる入力です。

また、MBTLのネコアルクや、BBCFのタオカカ、Rev2のファウスト、クム、ベッドマンなど、

3入力でしゃがみ歩きができるキャラもいます。

そのほかの作品では、主に必殺技のコマンドの中継としてよく使われます(236の3の部分など)。

~テンキーの1入力~

押しているあいだ、しゃがみガードができます。4入力での立ちガードと違って、

押し続けても後退(後ろ歩き)しません。

主に相手が地上からダッシュで近づいてきたときや、ダウンを取られたあと、

起き上がる前から入力しておくなど、守るときに使います。

また、必殺技のコマンドの中継としてよく使われます(214の1の部分など)。

~テンキーの9入力~

押したとき、前方向へ山なりにジャンプします。

BBTAG/MBTL/UNIclr/P4U2/BBCF/Rev2では、空中にいるあいだ、

「6>5>6」で空中ダッシュ、「4>5>4」で空中バックダッシュができます(1ジャンプ中に1回)。

さらに、地上にいるときに、「9>5>6」と素早く入力すると、最低空での空中ダッシュができます。

BBTAG・MBTL・UNIclrでは、空中にいるあいだに、

6入力をしながらA+Bを同時押しで、簡易空中ダッシュができます。

主に中距離から、一気に距離を詰めてジャンプ攻撃を狙うときなど、攻めるときに使います。

また、地上ダッシュ中に前ジャンプをすると、ダッシュの勢いが乗った慣性ジャンプができます。

~テンキーの7入力~

押したとき、後ろ方向へ山なりにジャンプします。

また、地上にいるときに「7>5>4」と入力すると、最低空で空中バックダッシュができます。

BBTAG・MBTL・UNIclrでは、空中にいるあいだに、

4入力をしながらA+Bを同時押しで、簡易空中バックダッシュができます。

主に相手の攻めから抜け出したいときや、ジャンプ攻撃と見せかけて、

空中バックダッシュで相手の無敵技を空振りさせるためなど、守るときに使います。

ただし、相手が攻撃してきた瞬間に、地上で7入力をしていると、

ジャンプ移行フレーム(立ち状態からジャンプ状態に移る、境目の時間)に攻撃を刺され、

ガードができない場合もあります。

~テンキーの8入力~

押したとき、垂直にジャンプします。

主に相手が中距離から地上ダッシュで近づいてきたときや、

突進系の必殺技がくるのを読んだとき、それらの攻撃を垂直ジャンプで空振りさせて、

逆にジャンプ攻撃を狙うときなど、守るときに使います。

レバー操作単体でできるアクションは、実はこれだけではありません。

残る二つも、余すことなく紹介します。

~2段ジャンプ~

BBTAG・MBTL・P4U2・BBCF・Rev2では、7・8・9のいずれかでジャンプしたあと、

もう一度7・8・9のいずれかを入力すると、2段ジャンプができます(1ジャンプ中に1回)。

主に中距離からダッシュ慣性ジャンプで相手に近づき、相手の地対空を

2段ジャンプで空振りさせて、ジャンプ攻撃を狙うときなど、攻めるときに使います。

~ハイジャンプ~

BBTAG・MBTL・P4U2・BBCF・Rev2では、立ち状態から「1or2or3>7or8or9」

と素早く入力すると、普通のジャンプよりさらに高度のある、ハイジャンプができます。

ハイジャンプをした後は、基本的に空中ダッシュか空中バックダッシュしかできませんが、

BBTAG・MBTL・BBCFでは、ハイジャンプのあとに二段ジャンプができます。

ただし、MBTLでは「1or2or3>8or9」で前方向にしかハイジャンプできません。

その代わり、2段ジャンプのタイミングで、ハイジャンプが可能です(1ジャンプ中に1回)。

ハイジャンプは主に、BBTAG・P4U2・BBCF・Rev2などで、

地上コンボや地対空から、エリアルコンボへ繋ぐときなど、攻めるときに使います。

以上が、レバー操作だけでできるアクションになります。

続きましては、キャラクターの向きについて説明します。

試合が始まったときに、左側にいるキャラが1P、右側が2Pになります。

キャラは相手を向いて戦うので、前方向や後ろ方向は、キャラの位置によって変化します。

ゲーム内のチュートリアルやコマンドリストでは、キャラが右向き時の操作を解説しているので、

それらは1Pで始めたときを基準に考えてください。

例えば、6入力を入れ続けると前進しますが、これは右向きの時。

左向き、つまり2Pで始めたときは、方向キーを4に入力する必要があります。

方向キーは、向きによって左右が反転するので、

右とか左ではなく、前か後ろかで覚えるようにしましょう。

もちろん必殺技なども、試合中に1Pと2Pの位置が入れ替われば、コマンドも左右反転します。

(例:1P側の236⇒2P側では214になる)

一応、画像を再掲。

次に、ボタン入力での攻撃方法について説明します。

BBTAG・MBTL・UNIclrでは、A・B・Cなど、P4U2やBBCFでは、A・B・C・Dなど、

Rev2では、P・K・S・HS・Dなどの攻撃ボタンを押すと攻撃します。

相手に当たればダメージを与えることができ、

ボタンやレバーの組み合わせによって、ダメージやリーチが異なる攻撃を出すことができます。

もちろん、攻撃が当たる距離まで、ダッシュや慣性ジャンプなどで近づく必要はありますが、

その辺は「意識配分」のパートで詳しく後述したいと思います。

んで、わかりやすくするために、それぞれの作品で弱攻撃・中攻撃・強攻撃の定義をするなら、

BBTAG・MBTL・UNIclrでは、A=弱攻撃、B=中攻撃、C=強攻撃、

P4U2やBBCFでは、A=弱攻撃、B=中攻撃、C=強攻撃、D=Cより強い強攻撃、

Rev2では、P=弱攻撃、K=Pより強い弱攻撃、S=中攻撃、HS=強攻撃、D=HSより強い強攻撃、

といった風に考えると良いと思います。これらのボタンで出せる攻撃を、通常技といいます。

そして、通常技を立ちから出す攻撃を立ち攻撃、しゃがみから出す攻撃をしゃがみ攻撃、

ジャンプ中に攻撃ボタンで出せる攻撃をジャンプ攻撃といいます。

ジャンプ攻撃は、相手の攻撃をジャンプで避けながら近づいて攻撃できるので、

攻めるときにおすすめです。

その際は、着地ギリギリの地面付近で攻撃ボタンを押すことを心掛けましょう。

それとジャンプ攻撃は、空中の相手に攻撃できることも重要なので、覚えておいてください。

これらの通常技は、立ちガードやしゃがみガードを仕込みながら出せることも覚えておきましょう。

(相手の攻撃をガードしている最中や、やられモーション中には攻撃できません)

立ち攻撃の例:5A,5B,5Cなど(ガード仕込みなら4A,4B,4Cなど)

しゃがみ攻撃の例:2A,2B,2Cなど(ガード仕込みなら1A,1B,1Cなど)

ジャンプ攻撃の例:JA,JB,JCなど(ガード仕込みならJ1A,J1B,J1Cなど)

※「J」は、ジャンプの略称です。

さて次は、弱攻撃・中攻撃・強攻撃の使い方を説明していきます。

~弱攻撃~

すばやく隙も少ないので、接近戦や攻めの起点で使うことが多いです。

リーチは短くダメージも低いですが、相手の隙を突きやすく、反撃も受けにくいのがメリット。

~中攻撃~

リーチやダメージのバランスが良い攻撃で、中距離でけん制攻撃として使うことが多いです。

弱攻撃と比べるとリーチやダメージが優秀で、強攻撃ほどは動きが遅くないので使いやすいです。

~強攻撃~

リーチが長くダメージも高い攻撃なので、積極的に使っていきましょう。

ただし隙が大きいので、空振りには注意しましょう。

それと、出が遅いので、接近戦では他の攻撃を使いましょう。

通常技については以上で、続いては特殊技について説明したいと思います。

特定の方向キーを入れたままボタンを押したり、同じボタンを連続で押したりすると、

通常技とは異なる特殊技を出すことができます。

BBTAGでは、一部のキャラの4Aや4B、MBTL・UNIclr・BBCFでは、6A,6B,6C,3Cなど、

Rev2では、6P,6K,6HS等々、色々あるので、自分のキャラが使える特殊技は

ポーズメニューから見られるコマンドリストを確認してください(BBCFとRev2は攻略サイトで)。

通常技・特殊技ときて、お次は必殺技について説明します。

236+Aや、214+Aといったコマンドを入力すると、必殺技が出せます。

必殺技はダメージなどの性能が高い、強力な技です。

先にも書きましたが、キャラの向きによってコマンドが左右反転するので、注意が必要です。

格闘ゲームの操作で最初の課題となるのが、この必殺技コマンドの入力です。

これにはコツがあって、それを意識して練習すれば上達はかなり早まります。

それは、コマンドをいくつかのパターンに分けて覚えることです。

キャラごとにさまざまなコマンド技が存在しますが、いずれの技も

基本パターンの組み合わせでできています。比較的長いコマンド入力が求められる、超必殺技――

例えば632146も、63214と6に分解できます。2141236なら、214と41236です。

つまり、基本パターンをパーツとして手に覚え込ませれば、ほとんどの技はこの組み合わせで

出せるようになります。以下に格闘ゲームのコマンド入力における基本パターンと、

その入力のコツをまとめたので、苦手な必殺技コマンドがある人は参考にしてください(転載)。

| コマンド | レバーでのコツ | 方向キーでのコツ |

|---|---|---|

| レバーを | 親指の関節で | |

| └ このパーツが含まれるコマンド: | ||

| 親指の関節で | ||

| レバーと同様, | ||

| 親指の間接部分を滑らせて | ||

| └ このパーツが含まれるコマンド: | ||

| いわゆる低空ダッシュコマンド。 | 親指の指先で | |

| 基本的な考え方はレバー入力と同じ。最後の | ||

| ジャンプ直後に | レバーと同じく, | |

一部の必殺技は、出すときのボタンによって性能が変わり、

主に変化するのは、ダメージや隙の大きさです。

例えば、Aボタンで出した必殺技はダメージが低く隙が小さく、

Bボタンで出した必殺技はダメージが高く隙が大きいなど、

技によって性能の差は結構違うので、いろいろ試してみましょう。

自分は初心者の頃、コマンド入力が成立する前に攻撃ボタンを押してしまいがちで、

必殺技がなかなか成功しませんでした。が、急いで素早く入力しようとせずに、

綺麗にコマンドを完成させる練習をし、それから少しずつ入力を早くしていくことで改善しました。

やはり格闘ゲームの面白さと言ったら、格好良い技をバシっと決めてスカっとすることなので、

コマンド技が自在に出せるようになると、色んな技で遊べて楽しいので、頑張りましょう。

通常技・特殊技・必殺技の次は、連続技(コンボ)について説明していきます。

連続技をマスターすれば、相手の体力を一気に減らすことができますので、

連続技の仕組みや操作方法について学んでいきましょう。

~キャンセル~

動作を中断して別の行動をするテクニックがキャンセルです。

攻撃ボタンを連続で押せば、攻撃の動作をキャンセルして連続攻撃ができます。

攻撃が空振りしてしまうとキャンセルはできないので、気を付けましょう。

キャンセルに成功していたら、攻撃がバシバシっと連続ヒットします。

例:5Aを当てる(相手の近くで弱攻撃)>5Aをキャンセルして5Bを当てる(当たってすぐに中攻撃)

詳しいことは以下のRev2の攻略ページを参考にしましょう↓

・キャンセルって何?

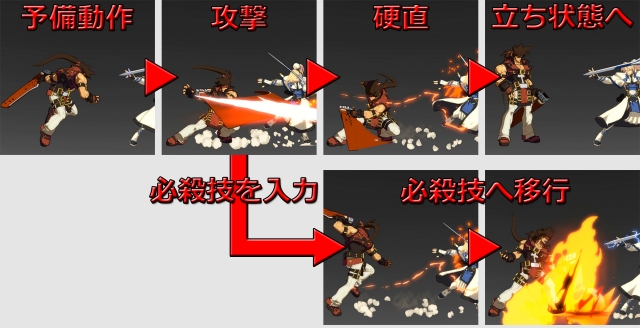

連続技や連係を組み立てるうえで必須となる“キャンセル”。ここでは,2D格闘ゲームの基礎テクニックであるキャンセルについて,その概念を改めておさらいしておこう。格闘ゲームにおけるキャンセルとは,「実行中の行動を中断し,別の動作に移る」現象と,それを利用したテクニックの総称。中でも代表的なのが“必殺技キャンセル”で,これは通常技ヒット後の硬直時間――攻撃のスキを必殺技で上書きできることを利用したものだ。これによって通常技から必殺技を連続ヒットさせられるのだ。

|

一般的にキャンセルというと必殺技キャンセルを指す事が多いが,格闘ゲームにはそのほかにもさまざまなキャンセルが存在している。“連打キャンセル”は,立ちPやしゃがみP,ジャンプPといった小技に使われるキャンセルで,同じ技を連打するだけで前の攻撃の硬直がキャンセルされて連続ヒットする仕組み。“ジャンプキャンセル”は,必殺技の代わりにジャンプによって硬直をキャンセルするものだ。

また通常技から通常技が出せるガトリングコンビネーションも,広義にはキャンセルの一種と言え,さらに本作ならではの“ロマンキャンセル(MBTLでのムーンドライブ、UNIclrでのチェインシフト、P4U2でのワンモアキャンセル、BBCFでのラピッドキャンセルにあたるシステム)”は,ゲージを消費することであらゆる行動をあらゆるタイミングでキャンセルできてしまう(もちろん制限はある)。

単位時間当たりの攻撃密度を技術によって上昇させられるキャンセルという概念の発見によって,2D格闘ゲームのゲームデザインは飛躍的に進歩を遂げた。以後,さまざまなタイトルがそのシステムを洗練させてきた先に,今の格闘ゲームがある。そしてロマンキャンセルは,その進化の到達点の一つと言って過言ではなく,これをめぐる駆け引きが,さまざまな名勝負を生み出してきた。名前どおり,まさにロマンにあふれたゲームシステムといえるだろう。

|

キャンセルのテクニックを学んだ上で、連続技の説明に移りたいと思います。

攻撃のガードに失敗してやられている間はガードができないので、

そこに連続して攻撃を当てていくのが連続技です。

連続技は相手の体力を一気に減らせるので、超重要です。

連続技中はヒット数が増えていくので、成功しているかどうかはヒット数表示で分かります。

簡単な連続技の例:

BBTAGの場合⇒5A>5B、2A>2B>2Cなど

MBTL・UNIclrの場合⇒5A>5B>5C、2A>2B>2Cなど

P4U2の場合⇒5A>5B、2A>2Bなど

BBCFの場合⇒5A>5B>5C>5D、2A>2B>2C>2Dなど

Rev2の場合⇒5P>5K>近距離S or 遠距離S>5HS、2P>2K>2S>2HS>2Dなど

これらは、通常技>ほかの通常技>そのまたほかの通常技~、とキャンセルしていますが、

キャンセルを使えば、通常技>必殺技、という風に、通常技から必殺技を続けて出せます。

必殺技へのキャンセルは、少し難しいです。成功するためのコツは、

通常技を入力したら、当たる前から必殺技のコマンドを入れ始めておくことです。

必殺技キャンセルの例:

BBTAG・P4U2の場合⇒5B>236A、2B>214Aなど

MBTL・UNIclr・BBCFの場合⇒5C>236A、2C>214Aなど

Rev2の場合⇒HS>236S、2HS>214Sなど

これらはほんの一例で、キャラや必殺技によって繋がらなかったりもするので、

どの通常技から、どの必殺技に繋がるのか、色々試してみましょう。

続いては、ジャンプキャンセルについて説明します。

技の隙をジャンプでキャンセルするのがジャンプキャンセルです。

これを使うと、通常技で浮かせた相手を追いかけて追撃ができます。

地上技だけの連続技よりもダメージを伸ばすことができるので、超強力です。

追撃の用途以外にも、連続技がガードされていたときに、

ジャンプキャンセルに対応した技に繋いでジャンプキャンセルをし、

ジャンプ攻撃から攻めを継続する、といったことにも使えます。

中には、通常技をダッシュキャンセルや、バックステップキャンセルができる作品もあります。

これらのキャンセルテクニックは、基本的には相手に攻撃がヒットしていないと

キャンセルできませんが、多くの立ち弱攻撃や対空に適した通常技は、

ヒット・ガード問わずジャンプキャンセルすることができます。

作品やキャラによってジャンプキャンセル対応技は様々なので、色々試してみましょう。

続いては、連打コンボについて説明します。

BBTAGではスマートコンボ、MBTLではラピッドビート、UNIclrではスマートステア、

P4U2では連打コンボ、という名称があり、特定のボタン(大体はAボタン)を連打するだけで

連続技を決めてくれるシステムです。ちなみにBBCFやRev2には、連打コンボはありません。

連打コンボを使えば簡単操作で強力な連続技ができるので、初心者の内は超おすすめです。

続いては、ジャンプ攻撃からの連携と、その連携をガードする方法を説明します。

2D格ゲーは、地上からでしか連続技を狙うことができない、ことはなく、

ジャンプ攻撃>着地>地上攻撃、といった風に、空中から地上へと連続技を繋げることができます。

その際、ジャンプ攻撃はなるべく地面に近い位置で、相手に密着するように当てないと、

ヒットしたときにその後の連続技が繋がらないので、練習してできるように頑張りましょう。

ジャンプ攻撃を当てたあとは、ガードされたときのことを考えて、下段属性の攻撃から

連続技を狙うのがセオリーです(ジャンプ攻撃が中段なので、中段>下段、という連携になる)。

ジャンプ攻撃>下段属性の連続技の例:

BBTAG⇒空ダJAA>2A>5AAAA、JB>2A>5B>2Cなど

MBTL/UNIclr⇒空ダJC>2A>5AAA~、JB>2A>2A>2B>2Cなど

P4U2⇒空ダJB>2A>5AAAA、JB>2A>2A>5B>2ABなど

BBCF⇒空ダJC>2B>5C>3C、JB>2B>5B>5C>3Cなど

Rev2⇒空ダJS>2K>2D、JS>2K>2Dなど

※空ダ=空中ダッシュの意。

続いてジャンプ攻撃からの連携のガード方法ですが、

相手がジャンプしていたら立ちガード、地上ではしゃがみガードが基本でしたよね。

方向キーを4に入れ続けてジャンプ攻撃を立ちガードしたら、

相手が着地するタイミングから1に入れ続けるようにして、下段攻撃をしゃがみガードします。

ガードの切り替えは超重要なので、下段攻撃を食らわないように練習しましょう。

続いては、固めについて説明します。

~固め~

攻撃を連続してガードさせている状態のことを固めといいます。

連続技がガードされてしまったとき、=固めの始まりということになります。

固め中の相手は動けないので、自分のターンという感じに攻めていくことができます。

攻撃を全部出し切ったら、=固めの終わりです。

基本的には相手が先に動けるようになるので、固めが終わると相手のターンになります。

キャンセルできる行動がなくなったり、相手との距離が離れすぎて

攻撃が届かなくなったりしたときも、固めの終わりということになります。

続いては、受身(うけみ)について説明します。

ダメージを受けて吹き飛ばされてしまったときは、攻撃ボタンを押し続けることで

受身を取ることができます(Rev2のみ、攻撃ボタン連打で受身を取らないといけない)。

受身には、空中受け身と地上受け身の2種類があり(Rev2には地上受身はない)、

BBTAGではボタンを押さなくとも地上受身を取ることができます。

受身を取らないと、本来なら繋がっていない攻撃を余計に食らうこともあるので、

基本的には浮かされたら、攻撃ボタンとガードを押し続けておくのがオススメです。

空中受身は、ほとんどの格ゲーで、4or5or6を押し続けていると、その方向に受身を取れます。

地上受身は作品によって性質が異なりますが、空中受身と同じように

任意の方向へ受身を取れるタイトルもあります(BBTAG/MBTL/UNIclr/BBCFなど)。

ただし、受身狩りといったテクニックも存在するので、

場合によっては受身を取らない方が良いときもあります。

また、足払いや投げなど、受身が取れない技もありますので、覚えておきましょう。

続いては、ダッシュガードについて説明します。

BBTAGでは6>1、MBTLやUNIclrでは6AB>1、P4U2では656>1、

BBCFでは656>1AB、Rev2では656>1PK or 1S+HS、と素早く入力して

ダッシュガードができます。ダッシュを継続して長距離を走ることはできませんが、

相手に安全に近づくことができます。

ダッシュガードは遠距離から飛び道具で攻撃してくる相手や、

けん制が強力な相手に対して、ダメージを受けずに接近しやすいので、とても有効です。

続いては、立ち回りについて説明します。

格闘ゲームでよく使われる言葉に“立ち回り”というものがあります。

その概念を簡単に説明するなら、「互いに離れた状態から、相手に触るまでに至る動き方」

ということになるでしょう。立ち回りを制して、こちらの攻撃で相手に触ることができれば、

ダメージを与えるチャンスになりますし、ガードされたとしてもそこからラッシュを仕掛けられます。

つまり、立ち回りで先手を取ることが、攻めにおけるすべての起点なのです。

そして、立ち回りで先手を取るための行動を“けん制”と言い、この用途に適した技――

リーチに優れたスキの小さい技、または飛び道具のことを“けん制技”と呼びます。

代表的な地上けん制技の例(主人公とライバルキャラに限り紹介):

BBTAGの場合

ラグナ⇒5A、2C/鳴上⇒5A、236AorB/ハイド⇒5B、236AorB/ルビー⇒5A、236AorB

MBTLの場合

志貴⇒2C、236B、6BC/暴走アルク⇒2C、214AorB、4BC

UNIclrの場合

ハイド⇒5B、236AorB、22AorB/リンネ⇒5B、5C、236B押しっぱ

P4U2の場合

鳴上⇒5B、2B、236C/ミナヅキ⇒5A、5B、236AorB

BBCFの場合

ラグナ⇒5B、5C/ジン⇒5C、236A

Rev2の場合

ソル⇒遠距離S、41236HS/カイ⇒遠距離S、236S

立ち回りの目的は、攻撃と防御のせめぎ合いの中で、自身にとって優位な状況を作ることです。

さまざまな要素が入りまじる、格闘ゲームでもっとも難しい駆け引きと言えます。

最初は単純に「こちらの技を触れさせればOK」と考えておきましょう。

けん制技で相手に触れたら、キャンセルして必殺技につなぐか、あるいは

ジャンプキャンセルで上から攻めるなど、相手の動きを封じるように動くのが基本となります。

ヒット時のみ連続技に持ち込めれば、より理想的です。

立ち回りにおける優劣は、基本的に“お互いの距離と技のリーチ”で決まるといっていいでしょう。

例えば、相手より広い範囲をカバーできる技を持っているなら、相手のリーチの外側にいれば、

一方的に先手を取り続けられます。反対にリーチに劣っている側は、

まず自分の攻撃が当たる距離まで接近しなくてはなりません。

|  |

となると、リーチに劣る側は圧倒的に不利に思えるかもしれません。ですが、

BBTAG・MBTL・UNIclr・P4U2・BBCF・Rev2などの作品は、全体的に

ダッシュのスピードが速いほか、2段ジャンプや空中ダッシュといったアクションがあるため、

接近すること自体はそう難しくありません。とはいえワンパターンでは相手に読まれてしまうので、

いろいろな行動を織り交ぜることで、相手に狙いを絞らせないようにすることを心がけましょう。

立ち回りについてもう一度おさらいしますと、

自キャラの間合い⇒ボタンを押せるタイミング

間合いの外⇒ガードする or 接近(or 飛び道具を出す)

ということになりますので、自分のキャラのボタンを押せる間合いを把握するのは、超重要です。

|  |

|  |

続いては、置き技でのけん制について説明します。

先程は、自らがダッシュで接近してけん制技を振る、という内容でしたが、

攻撃が長時間持続する技を置くように使うことで、相手の接近行動をけん制する、

置きけん制というテクニックがあります。

置き技でのけん制は、相手が攻撃してくるタイミングを先読みして、

少し早めに攻撃を置くように出すのがポイントです。

大半の格ゲーは、上半身無敵のある特殊技や、立ち強攻撃、

あるいは垂直ジャンプからのジャンプ中攻撃、ジャンプ強攻撃での置きけん制が有効です。

置きけん制を連続で何度も振っていると、大きな隙を晒すことになるので気を付けましょう。

続いては、対空技での迎撃について説明します。

ジャンプ攻撃で攻めてくる相手には立ちガードで守るだけでなく、

高い打点へ攻撃が置ける対空技での迎撃も重要です。

対空技には斜め上に長く、自分の姿勢が低くなるような技が適しています。

これまで紹介してきたタイトルでは、空中の軌道制御方法が多く、

空中からの接近手段が豊富になっています。

その空中からの接近を止める対空迎撃を覚えれば、必然と勝率が上がるはずです。

ちなみに地上技での対空を地対空、空中で空中にいる相手への対空を空対空といいます。

対空に役立つ攻撃例(主人公とライバルキャラに限り紹介):

BBTAGの場合

ラグナ⇒5B※、JA/鳴上⇒2B※、JA/ハイド⇒2B※、JA/ルビー⇒2B※、JA

MBTLの場合

志貴⇒3C※、JA、JC/暴走アルク⇒3C※、JA、JB

UNIclrの場合

ハイド⇒3C※/リンネ⇒BC>追加AorBorC※、623A

P4U2の場合

鳴上⇒2B※、JA/ミナヅキ⇒2B※、JA

BBCFの場合

ラグナ⇒6A※、JA/ジン⇒2A、2C※、JA、JC、623B

Rev2の場合

ソル⇒5K、6P※、JP、空中投げ、5S+HS/カイ⇒6P※、2HS、JP、JK、空中投げ、5S+HS

※=上半身無敵のある技。上半身無敵とは、キャラの上半身に無敵時間がある状態。

上半身の喰らい判定が無いため、上からの攻撃に一方的に勝ちやすい。

上半身無敵なため、打点の高い地上技にも有効。

横にリーチがあり、発生が早い技なら牽制でも機能する。勿論下半身はお留守なので

打点の低い攻撃には無力。なお起き上がり直後に攻撃を重ねられていると、

上半身無敵のある技でも発生の早さで負けるため、起き上がった直後には使えない。

山なりの軌道を描く通常ジャンプは、上半身無敵のある技で迎撃するのが基本対策です。

相手側も2段ジャンプや空中ダッシュで上半身無敵技の空振りを狙ってきますが、

防御側にはあまりリスクがないので強気にくり出していきましょう。

ジャンプの降り際に高度の低い空中ダッシュによる強襲は、鉄板の攻めパターンのひとつです。

相手の空中ダッシュを確認してから対空攻撃を入力しても間に合わないことが多いため、

空中ダッシュで奇襲してきそうな状況は、先読みで対空攻撃を出しておきましょう。

|  |

続いては、入れ込みについて説明します。

ヒット、ガードを問わずに連続で攻撃を入力することを入れ込みと呼びます。

ヒット時は連続技になり、ガードされた時は反撃を受けない攻撃を出すことで、

リスクを負うことなく攻めることができます。

プレイヤー達は、メイン牽制が当たった瞬間に次のボタンを押しているわけではありません。

だいたい次に入力するボタン、さらにその次のボタンまで入力しておくこともよくあります。

というのも、最初の攻撃が当たっても、その一発だけでは当たったと確認するのが難しいためです。

なので格ゲーマーは、この入れ込みというズルいテクニックを使って、

コンボするか、コンボ以外の行動をするかを、連続技の最中に選択しています。

入れ込みコンボの例(主人公とライバルキャラに限り紹介):

BBTAGの場合

ラグナ⇒5AAA>2C>236A

鳴上⇒5AAA>5B>236B

ハイド⇒5AA>5BBB>236AorB>追加236A

ルビー⇒5AAA>5B>236A

MBTLの場合

志貴⇒2A>2A>2B>2C>236B

暴走アルク⇒2A>2A>2B>2C>236B

UNIclrの場合

ハイド⇒2A>2A>2B>2C>236AorB>追加236A

リンネ⇒2A>2A>2B>2C>214B>追加B

P4U2の場合

鳴上⇒2A>2A>5B>5C>236A>236C

ミナヅキ⇒2A>2A>5B>5C>214B>追加4B>追加4Aor4B

BBCFの場合

ラグナ⇒5B>5C>2C>2D>236D>追加66

ジン⇒5B>2B>5C>5D>236A

Rev2の場合

ソル⇒5K>近距離S>2D>236K

カイ⇒5K>近距離S>6K>236D

※ほとんどのコンボはダッシュした状態から、ダッシュ慣性を付けて行うのがセオリー

コンボの始めは、連打でも割とどうにかなることが多いです。

というより、コンボの始めは連打でもどうにかなるコンボを選ぶのがオススメです。

連打で確認して一旦落ち着ければ、冷静に次のボタンが押しやすくなります。

また、入れ込みを使うことで、相手がガードをしていた場合の対処もしやすくなります。

技によっては出し切ると反撃をもらってしまうものもあれば、

逆に隙が小さく反撃を受けにくかったり、こちらが先に動ける有利な技もあります。

上記に載せたコンボはすべて反撃を受けにくい締め技にしておりますが、どれも2~3発目までに

ヒット確認をすることができれば、その後の技を変えてダメージを伸ばすことができたり、

あるいは締め技までに連携を中断して、再度ダッシュしてガード崩しを狙うといったこともできます。

ヒット確認は、リスクを抑えて連続技を狙える強力なテクニックなので、是非とも習得しましょう。

はじめは焦ってしまうと、頭がいっぱいで次にどうしたらいいのかわからなくなってしまいます。

格ゲーでもなんでも同じことです。仕事中に一度コーヒーを飲んで落ち着くように、

コンボでもどこかで落ち着ける瞬間を作ると、安定しやすくなります。

続いては、属性無敵技について説明します。

ジャンプ攻撃、足元への攻撃、飛び道具といった、特定の属性に対してのみ無敵になる、

属性無敵技というものがあります。

少し前に、対空技での迎撃についての説明で、対空に役立つ攻撃例を挙げましたが、

実はあの中で上半身無敵のある対空技はRev2のみ(6Pなど)で、

厳密にはほかの※印の対空技には、「頭属性」に対しての無敵しか付いておりません。

属性には、

「頭属性」(主にジャンプ攻撃)、

「体属性」(主に立ち攻撃)、

「脚属性」(主にしゃがみ攻撃)、

「打撃属性」(主に打撃技)、

「弾属性」(主に飛び道具)、

「投げ属性」(投げ技)

の6種類があり、各攻撃判定に対応しています。

「打撃属性+弾属性」や「頭属性+体属性」のように複数の属性を併せ持つ場合もあります。

例えばBBCFの主人公、ラグナの6Aには頭属性に対する無敵があります。

これによりジャンプ攻撃など頭属性の技を確実に回避しつつ攻撃することができますが、

体属性を持つ立ち攻撃に対しては、攻撃判定と喰らい判定の概念によって

当たるかどうかが決定されます。

これは他のゲームにおける「上半身部分に喰らい判定が無く、

ジャンプ攻撃を避けつつ攻撃できる」場合に似ていますが、

この場合は上半身への攻撃はすべて無効にできる代わりに、

ジャンプ攻撃が下半身の判定にまで届いた場合は喰らってしまうのに対し、

先の例では攻撃判定の位置によらず頭属性以外は喰らってしまう代わりに、

頭属性に関しては確実に回避できるという違いがあります。

「頭属性」及び「体属性」の両方に無敵がある技のことを一般に「上半身無敵」と呼びます。

「脚属性無敵」の技を、「上半身無敵」に対して「下半身無敵」と呼びます。

「頭属性」「体属性」「脚属性」に無敵が在る技を「全身無敵」と呼び、

「弾」に対する無敵を持つものも多くあります。このような技を一般に「昇竜」と呼びます。

「昇竜」とはストリートファイターにおける「昇竜拳」のことで、

技の早い段階から「無敵」の時間があり、切り返しとして使用できる技のことをいいます。

BBCFの例:ジンのJ2C(頭属性)に対して、ラグナの6A(頭属性無敵)を振った場合・・・

⇒ラグナの6Aが一方的に勝つ

ジンの5C(体属性)に対して、ラグナの6A(頭属性無敵)を振った場合・・・

⇒ジンの5Cが一方的に勝つ

ジンの3C(脚属性)に対して、ラグナの6A(頭属性無敵)を振った場合・・・

⇒ジンの3Cが一方的に勝つ

Rev2の例:カイのJS(頭属性)に対して、ソルの6P(上半身無敵)を振った場合・・・

⇒ソルの6Pが一方的に勝つ

カイの遠距離S(体属性)に対して、ソルの6P(上半身無敵)を振った場合・・・

⇒ソルの6Pが一方的に勝つ

カイの2D(脚属性)に対して、ソルの6P(上半身無敵)を振った場合・・・

⇒カイの2Dが一方的に勝つ

以前、身内の方から、

「クムの623Kは何故昇竜ではないの?コマンドは昇竜と一緒なのに」

という質問がありましたので、クムの623Kと、ソルの昇竜をそれぞれ比較してみましょう。

【クムの623K】

|  |  |

| 攻撃力 | 発生 | 硬直差 | 無敵 |

|---|---|---|---|

| 44 | 8 | -23 | 1~4上半身,5~7膝上,8~22無敵,11~空中 |

【ソルの623SorHS】

ヴォルカニックヴァイパー |  |  叩き落とし |

| 種類 | 攻撃力 | 発生 | 硬直差 | 無敵 |

|---|---|---|---|---|

| S版 | 40・25 | 7 | -26 | 1~9無,10~12打,10~空 |

| HS版 | 40・25 | 5 | -41 | 1~6無,7~11打,7~空 |

| 空中S版 | 32・20 | 5 | ― | 1~9打 |

| 空中HS版 | 40・20 | 5 | ― | 1~11打 |

| 叩き落とし | 16 | 11 | ― | ― |

お互いのキャラの赤枠に「無敵」と書いてある項目がありますが、

クムの623Kには「1~4上半身,5~7膝上,8~22無敵,11~空中」と書いてあり、

ソルの623系統には「1~9無,10~12打,10~空」や「1~6無,7~11打,7~空」

と書いてあります。

つまり、ソルの623系統はコマンド成立後1F目から完全無敵となりますが、

クムの623Kはコマンド成立後1F目からは上半身無敵しかないので、

起き上がりに頭属性(ジャンプ攻撃)や体属性(立ち攻撃)を重ねられたときには無敵が付きますが、

脚属性(しゃがみ攻撃)を起き上がりに重ねられたときには無敵がないので食らう、という理屈です。

続いては、攻撃の硬直について説明します。

技が当たった後に動けるようになるまでの時間を、硬直と呼びます。

強い攻撃は硬直が大きいため、ガードされると反撃される危険性があります。

逆に相手の強い攻撃をガードできたときは反撃のチャンスです。

紹介してきたタイトルの攻撃の発生は、最速で5Fからなので、

各作品のフレーム表を見たときに、硬直差が-4F以下ならばガードが間に合い、

-5F以上、そしてその数値が増えるにつれ、反撃される可能性が高いということになります。

ただし5Fから出せる技には、立ち弱攻撃やしゃがみ弱攻撃などリーチの短い技がほとんどなので、

もしガードさせて-5F以上の硬直差があっても、距離によっては反撃を受けないことが多いです。

(飛び道具での締め技は距離を離しやすいので、相手も反撃をしにくいといった感じ)

逆に、昇龍や超必殺技などの出始めから完全無敵のある技は、

相手が同じように完全無敵の攻撃を出していたとき以外には必ず勝つことができますが、

ガードされると反撃が確定する技も多いので、使い所は見極めましょう。

フレーム表の例:

BBTAG⇒https://www.dustloop.com/w/BlazBlue_Cross_Tag_Battle

MBTL⇒https://wiki.gbl.gg/w/Melty_Blood/MBTL

UNIclr⇒https://wiki.gbl.gg/w/Under_Night_In-Birth/UNICLR

P4U2⇒https://www.dustloop.com/w/Persona_4:_Arena_Ultimax_Remaster

BBCF⇒https://www.dustloop.com/w/BlazBlue:_Central_Fiction

Rev2⇒https://www.dustloop.com/w/Guilty_Gear_Xrd_REV_2

どんな技で有利が取れるのか、どんな技で締めたら反撃を受けやすいのか、

これらの硬直差を、ゲーム内で調べるより遥かに早く調べることができるので、

自分のキャラや相手の使うキャラの硬直差は必ず見ておきましょう。

どの技をガードすれば自分のターンになるのかが分かれば、

反撃を取れる場面を見逃していた方も、きっちりダメージを取れる場面が増えるので重要です。

続いては、カウンターヒットについて説明します。

技の出始めに攻撃を当てると、カウンターヒットとなり、

相手は長い時間のけぞったり吹き飛んだりします。

カウンターヒット時は相手に追撃するチャンスです。

主に対空や上半身無敵のある技からカウンターヒットを狙う場面が多く、

カウンターヒット時のみ、その後の攻撃が繋がる高火力なルートもあります。

仮にそれらの技が通常ヒットしたとしても、相手が自分の真上にいる状態で

受身を取る状況が多いため、もう一度地対空や空対空を狙える状況に持っていきやすいです。

続いては、飛び道具について説明します。

飛び道具は、放った物体で遠くの相手に攻撃する技です。

飛び道具を使うと遠距離からダメージを与えることができますが、使えるキャラは限られています。

飛ばした弾は無敵なので、相手にも攻撃されることもありません。

そのため、自分から近づいて攻撃するよりも安全です。

ただ、飛び道具をジャンプや空中ダッシュで回避して近づかれると、

飛び道具を出した隙に反撃されてしまう可能性があります。

飛び道具は、使うタイミングを読まれないように工夫したり、

反撃が届かないほどの遠い間合いで出したりすると効果的です。

それと、飛び道具同士がぶつかると相殺して、お互いの飛び道具が消滅することがあります。

飛び道具には飛び道具で対抗するのも手ということですね。

ただし、ヒット数が多い弾や性能が高い弾では、相手の弾を一方的に消すこともあります。

続いては、足払いについて説明します。

足払いとは、一般的にリーチが長く下段判定であり、ダウンを奪えるシステム技のことを指します。

紹介してきた作品ではどれも足払いから必殺技などにキャンセルが可能で、

ここからさらに追撃できることが多いです。BBTAG・MBTL・UNIclrでは2C、

P4U2では2AB、BBCFでは3C、Rev2では2Dが足払いに相当する技になっています。

ヒットすれば必ずダウンを取れるため、連続技の締め技や単発のけん制技として使うことで、

相手の起き上がりに強力な起き攻めを仕掛けることができます。

続いては、無敵技について説明します。

無敵技は無敵状態のまま攻撃する技のことで、

無敵技を使うと相手の攻撃をガードせずに割り込んで攻撃できます。

相手の攻撃を無敵で避けながら攻撃できるのは強力ですが、

無敵技を使えるキャラクターは限られています。

それと、無敵技といっても無敵は技の途中で終わってしまうので、

ガードされたり空振りしてしまったりすると、大きな隙を晒してしまいます。

ノーゲージ無敵技のコマンド例(一部キャラのみ抜粋):

BBTAG

A+D(全キャラ可能)

MBTL

D押しっぱ>AorBorBC(当身技だが全キャラ可能)

UNIclr

ハイド⇒623B/リンネ⇒623B/ナナセ⇒623B/アカツキ⇒22B

P4U2

B+D(全キャラ可能)

BBCF

ラグナ⇒623C、J623C/ジン⇒623C/Λ11⇒22D/セリカ⇒236C(タメ可)/

ヒビキ⇒623C、J623C/Es⇒623C、J623C

Rev2

ソル⇒623SorHS、J623SorHS/カイ⇒623SorHS、J623SorHS/

レオ⇒2タメ8SorHS

これらの無敵技を自分が起き上がった直後に使えば、相手の攻撃重ねに対して

安全に切り返すことができますが、起き上がる度に出していては読まれてガードされやすいので、

バックステップやガードと織り交ぜて使い分けると、より一層効果的です。

無敵技は決まれば相手のターンから自分のターンにできる重要な技なので、

起き上がりやガード中から安定して出せるように頑張りましょう。

続いては、超必殺技について説明します。

超必殺技は、○○ゲージ(左下や右下のゲージ)を50%消費して使える、強化必殺技です。

中にはゲージを100%消費しないと使えない、EX超必殺技もあります。

超必殺技は通常の必殺技よりもさらに強力で、ダメージが高く隙も少ないなど、

高い性能を持っています。

続いては、一撃必殺技について説明します。

一撃必殺技とは、ヒットすれば確実に相手を倒すことができる技のことです。

BBTAG・P4U2・BBCF・Rev2にのみ一撃必殺技がありますが、条件が厳しく

実用的ではないので、「一撃必殺技!そういうのもあるのか」くらいの認識で大丈夫です。

続いては、ダメージ補正について説明します。

連続技中に当てた攻撃のダメージは、ダメージ補正によって低下していきます。

そのため、連続技の序盤にダメージの高い攻撃を当てることで、

連続技全体のダメージを上げることができます。

強攻撃からの始動や、必殺技でのカウンター始動などはダメージが高くなりやすいです。

逆に、弱攻撃からの連続技はダメージが低いので、毎回弱攻撃からの始動だと

ダメージレースで遅れを取ってしまいます。なので、強攻撃からの連続技も必ず覚えましょう。

続いては、リカバリー補正について説明します。

連続技中は攻撃を当てる度にリカバリー補正がかかるため、

連続技の後半ほど、技の受け身不能時間は減少していきます。

また、始動技によってもリカバリー補正の初期値が大きく変化します。

同じような連続技でもわずかな構成の違いによって受け身不能時間は変化するので、

連続技を考えるときは注意しましょう。

弱攻撃を始動で当てたときは、リカバリー補正の初期値がきつくなるので、

あまり長く連続技を繋いでいくことができません。

ちなみに、攻撃がカウンターヒットしたらリカバリー補正にボーナスが入り、

通常よりも長く繋いでいくことが可能になります。

続いては、ディレイキャンセルの連続技について説明します。

空中の連続技などにディレイキャンセルを使うと、相手の浮きの高さを調節して

連続技を伸ばせるケースがあります。技を遅らせて出すことをディレイ(dl)と呼びます。

攻撃のキャンセル時にディレイをかけるディレイキャンセルは、

次の技を当てるタイミングを変えることができます。

キャンセル可能時間は技ごとに細かく設定されているので、

どのくらいディレイをかけてキャンセルできるのか、色々試してみましょう。

続いては、地上中段技について説明します。

ジャンプ中の攻撃のほとんどは中段属性ですが、

地上でも中段属性を持つ技のことを地上中段技と呼びます。

地上中段技は全キャラ共通のシステムで可能な作品や、

特殊技や必殺技の一部で中段属性を持つ作品もあります。

前に、相手が地上にいるときはしゃがみガード、

空中にいるときは立ちガードが防御のセオリー、といいましたが、

地上中段技は、そのセオリーを捻じ曲げてしまう強力な攻撃です。

ただし、地上中段技は技の発生が遅く、立ちガードされると反撃を受ける場合もあるほか、

発生前に攻撃で割り込まれやすいといったデメリットもあります。

ですが当たれば連続技に繋ぐことができるので、ハイリスクハイリターンな性質を持ちます。

地上中段技には、ガードされても有利で攻め継続ができるものもあります。

地上中段技の例:

BBTAG

5C(全キャラ共通)

MBTL

※ジャンプ直後に空中ダッシュ>ジャンプ攻撃(全キャラ共通)

UNIclr

※6D>ジャンプ攻撃(全キャラ共通)

P4U2

5AB(全キャラ共通)

BBCF

ラグナ⇒6B/ジン⇒6A/Λ11⇒6B/セリカ⇒6A/ヒビキ⇒4B/Es⇒6A

Rev2

5D(全キャラ共通)

※MBTLとUNIclrは厳密にはジャンプ攻撃に該当するが、地上中段技と同じ役割で使える

(前後の技からキャンセルして出すことはできないが、ジャンプ攻撃扱いなので攻め継続ができる)

続いては、ガード崩しについて説明します。

立ち回りを制して先手を取れるようになったら、次は“ガード崩し”の出番です。

格闘ゲームでは基本的に、立ちガードは下段攻撃を、

しゃがみガードは中段攻撃をガードできません。

また、ガードでは防げないガード不能技や投げ技もあって、

これらを織り交ぜて相手に防御方法の選択を迫ることでガードを失敗させ、

ダメージを取っていきます。これをガード崩しといいます。

実戦においてはこのガード崩しの機会をどれだけ作れるかが、勝利の鍵を握っています。

うまく相手に近づけたときには、下段攻撃や地上中段技で相手のガードを揺さぶっていきましょう。

|

代表的なガード崩し一覧(主人公とライバルキャラに限り紹介):

BBTAGの場合

ラグナ⇒(中段)214B

鳴上⇒(投げ)通常投げ

ハイド⇒(中段)5C

ルビー⇒(中段)ジャンプ直後にJC

MBTLの場合

志貴⇒(投げ)タメ5C

暴走アルク⇒(中段)タメ5B

UNIclrの場合

ハイド⇒(中段)6D>ジャンプ攻撃、(投げ)通常投げ

リンネ⇒(中段)63214B

P4U2の場合

鳴上⇒(投げ)236B、(中段)214AorAB

ミナヅキ⇒(投げ)214CorDorCD

BBCFの場合

ラグナ⇒(中段)214B、(中段)6B

ジン⇒(中段)ジャンプ直後に214D、(中段)6A、(投げ)通常投げ

Rev2の場合

ソル⇒(投げ)623K

カイ⇒(中段)214K

またガード崩しを狙うチャンスとして、ぜひ覚えておきたいポイントに“起き攻め”があります。

通常の連係の中で狙うガード崩しは、いかに有利な状況であろうとも、

相手がとれる行動が多いので、成功率はそう高くありません。

しかし相手がダウンから起き上がる瞬間であれば、

より安全に一方的な択一攻撃を迫ることができます。

起き攻めのパターンは、キャラクターによってさまざまなものがあります。

使用するキャラの起き攻めの記事や対戦動画を参考にしつつ、相手をダウンさせる行動と、

その後の動き方をセットで覚えておくといいでしょう。

起き攻めのパターンを覚えるだけでも、勝率はグンと違ってきます。

起き攻めの理想としては、ダウンを奪ってから、相手が起き上がる瞬間を狙って

飛び道具系の技を重ね、中段と下段の択一攻撃でガードを崩すのが最良です。

が、Rev2以外の作品のほとんどはその状況を作ることが難しいので、

昇龍持ちのキャラには起き攻めに「詐欺飛び」や「詐欺重ね」をして、

昇竜を持っていないキャラにはダッシュで地上からガード崩しを狙うのが、起き攻めのセオリーです。

起き攻めに困ったらとりあえず詐欺飛びをして、詐欺飛びが重ならない状況のときは

素直に地上から攻撃を重ねたり、至近距離でガードで様子見するなどして

起き攻めをするのが有効です。

続いては、詐欺重ねについて説明します。

起き攻め時に相手の起き上がりに隙の小さい技を重ねて暴れを防止しつつも、

リバーサル(起き上がり攻撃のこと)をガードするテクニックのことを詐欺重ねと呼びます。

相手の起き上がりに技を重ねた時、相手に無敵技を出されると、

こちらの技と相手の無敵技がかち合うか、技の硬直中に無敵技が刺さる場合が多く、

そうなると大抵起き攻め側が負けるので、相手が無敵昇竜を持つ場合

起き攻めしづらいということが多いです。

これの対策として考案されたものの一つが詐欺重ねです。

やり方自体は単純で、相手がリバーサルで無敵技を振ってきた場合、

相手の攻撃判定が発生する前にこちらの硬直が解けるよう技を先出ししておくだけです。

さらに相手の起き上がり部分に技の持続が残るように技を置いてやれば、

相手が小技で暴れようとしていた場合は小技の出がかりにこちらの重ねた技の持続が刺さり、

技を重ねているのに釣られてリバーサルをしていた場合こちらのガードや回避が間に合うため、

相手側としてはむやみやたらな拒否行動がしづらくなり、

その後の読み合いが有利に進みやすくなります。

ただし、原理自体は単純なものの、実戦できちんと行うには

自分のキャラの技の発生と持続および全体動作、

相手キャラのリバーサル向けの技の発生といった知識、

そして技をきちんと起き上がりに重ねる技術が必要なので、決して簡単ではありません。

また、相手が発生の早い無敵技や1F投げ(Rev2のみ)を持っている場合は

詐欺重ねそのものが出来ない状況も多いです。

このあたりはプレイヤーの腕やキャラ対策の有無がはっきり出るので、

詐欺重ねの腕はプレイヤーの強さに直結することも少なくありません。

Rev2での詐欺重ねの例:1P押しっぱ>1Kズラし押し>2Dなど

続いては、詐欺飛びについて説明します。

レバーをガード方向に入れながら、相手が起き上がる瞬間に

ジャンプ攻撃を低めに当てるように重ね、相手がリバーサルで無敵技を使っても

無敵技の攻撃判定発生前に着地してガードが間に合い、

無敵技を使わなければジャンプ攻撃が当たる結果となることの総称を詐欺飛びといいます。

ジャンプ攻撃の硬直が短く、かつ相手の無敵技の発生が遅いほど、成功しやすいです。

また、持続が長いジャンプ攻撃はそれだけタイミングの調節が楽になります。

2D格闘ゲームで起き攻めする時は、相手のぶっぱなしをケアする必要があります。

しかし詐欺飛びならば、ぶっぱなしの読み合いを無視して技を重ねられるため、

強力な起き攻めとして認知されています。

逆に詐欺飛びをされる側は基本的には対策らしい対策はほぼなく、

基本的にはガードすることを強いられてしまうという特徴があります。

詐欺飛びはタイミングよくジャンプ攻撃を重ねる必要があり、

タイミングがずれるとジャンプ攻撃が空振ったり、相手の対空技で迎撃されたりしてしまいます。

作品やキャラごとに詐欺飛びのやり方をマスターして、

起き攻めの選択肢の1つとして取り入れられると良いですね。

続いては、すかし行動について説明します。

すかし行動とは、詐欺飛びでの起き攻めの延長線上にあるガード崩しのことをいいます。

すかし行動には「すかし下段」、「すかし投げ」、「すかし中段」の3種類があります。

すかし下段とは、ジャンプ中にあえて攻撃を出さずに、

着地と同時に下段攻撃をしかける行動を意味します。

ジャンプ攻撃は中段であるため、ジャンプ攻撃と『すかし下段』が疑似的な二択になります。

そして、すかし投げとは、ジャンプ中にあえて攻撃を出さずに

着地と同時に投げを仕掛ける行動を意味します。

『すかし投げ』は当身を対空に用いる相手に対し、

リスクを抑えながらリターンを狙える選択肢として利用されます。

最後に、すかし中段とは、ジャンプの着地際に空中ダッシュをして、

そこからジャンプ攻撃の連続技をしかける行動を意味します。

すかし下段やすかし投げをファジーガードしてくる相手への、第三の択になります。

これらは詐欺飛び以外のジャンプからの攻めの手数を増やすためにも使用される行動ですが、

基本的には詐欺飛びでの起き攻めとのセットで、すかし行動を使うのが効果的です。

しかし、すかし行動はどれも無敵技やファジー打撃に打ち負けやすいので、

まずは詐欺飛びをしっかり狙い、相手にガード意識をじっくり植え付けることで、

すかし行動が通りやすくなります。

詐欺飛びができなければ、すかし行動もあまり役に立たないので、

兎にも角にも詐欺飛びを絶対にできるよう、練習しましょう。

続いては、リバーサルバックステップについて説明します。

ダウンから起き上がる瞬間にタイミング良くバックステップをすると、

バックステップの無敵時間で攻撃を避けつつ安全に間合いを離したり、

コンボを受けたとしても空中食らい判定になりやすいので、その後のコンボを

繋がりにくくするテクニックのことを、リバーサルバックステップ(リバサバクステ)と呼びます。

キャラによってバックステップの全体動作F・無敵時間・距離は様々で、

主に無敵技での切り返しを持たないキャラの防御手段として使われることが多いです。

バックステップには出始めから少しのあいだ完全無敵が付与されるので、

画面中央ではローリスクに相手の起き攻めを拒否できる優れた性質を持っていますが、

起き攻め側がリバサバクステを読んで、ダッシュでバックステップの硬直部分に確定反撃をしたり、

詐欺飛びと見せかけたすかし中段からエリアルコンボへ繋げられてしまう可能性もあるほか、

画面端を背負った状態では、そもそもバックステップで距離を離せないため有用ではない、

といったリスクもあります。

無敵技を持つキャラの一番のメリットは、無敵技とバックステップの両方の選択肢を持つので

相手の起き攻め意識を散らしやすい、といったところにあります。

続いては、ファジーガードについて説明します。

ファジーガードとは、タイミングの異なる二択攻撃に対して、

順番にガード方向を切り替えることですべてガードするテクニックのことをいいます。

例えば地上中段技は下段攻撃よりも出が遅いので、攻撃タイミングが遅くなります。

そのため、地上中段技が来るタイミングで「しゃがみガード>立ちガード」と、

タイミング良く切り替えることで安全にガードができます。

続いては、ファジー打撃について説明します。

ファジー打撃とは、タイミングの異なる攻撃に対して、

早い攻撃にはガードをして、遅い攻撃には打撃を当てるテクニックのことをいいます。

ファジー打撃は、ジャンプ攻撃・すかし下段・すかし中段などの択一攻撃に対して有効です。

相手がジャンプしてきたら立ちガードで待ち構えつつ、

着地ギリギリのタイミングで立ち弱攻撃を入力すれば、

ジャンプ攻撃はガードでき、すかし下段には打ち勝つことができます。

詐欺飛びを含めたすかし行動での起き攻めに対して、比較的ローリスクに対処することが可能です。

続いては、めくり攻撃について説明します。

相手を前ジャンプなどで飛び越えながら、背中側にいる相手に攻撃することをめくりと呼びます。

攻撃判定が真下あるいは後ろにも出ているジャンプ攻撃でのみ有効となり、

攻撃判定が後方に長く出ている技ほど利便性が高く、成功させやすいです。

めくり攻撃は、それまでと左右が入れ替わっているので、相手のめくりをガードするためには、

それまで向いていた方向から考えて「前」に入れなければなりません。

つまり、通常のジャンプ攻撃のガードとは反対側にレバーを入れないとガード出来ず、

めくり攻撃を喰らってしまいます。

起き攻めや、ジャンプキャンセルを使った固め直しからめくり攻撃を狙うことが多いです。

このめくり攻撃をガードする事をめくりガードといいます。

続いては、投げ抜けについて説明します。

投げで掴まれた瞬間に投げを入力すると、相手の投げを無効化する「投げ抜け」になります。

投げられたのに気付いてから入力するのでは遅すぎるので、

相手の動きを予想して、早めの入力を心掛けると成功しやすいです。

投げのほとんどはリーチがとても短いので、相手と密着した場合のみ意識しておき、

ガードしつつ投げのタイミングを少しだけ遅らせることで投げ抜けができる、

遅らせ投げ抜けというテクニックを使うのが効果的です。

このテクニックを使えば、投げ以外の攻撃だった場合でも普通にガードすることができます。

近づいてきた相手が投げの間合いに入った瞬間、

自分も投げるつもりで投げ抜けを入力する感覚が重要です。

ほとんどの作品では、投げ抜けに成功した場合はお互い同時に動ける状態で仕切り直しですが、

UNIclrのみ、投げ抜けに成功したら相手よりも先に動けるようになります。

それと、通常投げとは違う、特殊技や必殺技での「コマンド投げ」というものもあり、

こちらは投げ抜け自体ができない特殊な投げなので、ジャンプで避けるほかありません。

コマンド投げは投げ抜けできない強力な技ですが、回避されると大きな隙を晒してしまいます。

続いては、当て投げについて説明します。

当て投げとは、しゃがみ弱攻撃などの打撃技をガードさせてから相手に近付き、

ガード硬直が解けた所でそのまま投げてしまう戦法のことを指します。

固め(打撃で攻め続ける戦法)に対する裏の選択肢であり、

ガードで固まる相手を崩す際に効果的です。

ダッシュで近づいて直接投げをするよりずっと当たりやすい戦法なので、覚えておきましょう。

例:しゃがみ弱>ダッシュ>投げ、しゃがみ弱>しゃがみ弱>ダッシュ>投げ

続いては、固め直しについて説明します。

硬直差が程々に良い技の段階で固めをいったん終了し、

再度ダッシュ、もしくはジャンプキャンセルで近づいて固めるのが固め直しです。

固め中は自分のターンになるので、固め直しは攻めの重要テクニックです。

注意点が一つあり、固め直しは無理をした攻めです。

相手が固め直しを読んで弱攻撃などを押していれば、カウンターでダメージを受けてしまいます。

固め中は自分のターンですが、固めが終わればターンが交代します。

終わりを気づかれないよう、様々なパターンで固め直しをすることが重要です。

例:しゃがみ弱>しゃがみ弱>ダッシュ>しゃがみ弱~

続いては、暴れ潰しについて説明します。

相手の攻撃の隙間に技(発生の早い技や無敵技)を出して、

相手の攻撃を迎撃することを、暴れと呼びます。

隙の大きい攻撃をガードしたら、すばやい攻撃で割り込むチャンスです。

攻め込まれたときはガードでダメージを受けないことが大事ですが、

時にはガードだけでなく攻撃で割り込むことも必要です。

そして、暴れ潰しとは、固めの隙間に攻撃で暴れて割り込もうとする相手に、

カウンターでダメージを与えることの総称を指します。

暴れ潰しは、固め直しを暴れで返してくる相手に効果的です。

初心者との対戦では、暴れ潰しのヒット率が鬼のように高いので、どんどん狙いましょう。

暴れ潰しに適した技は色々ありますが、

上半身無敵の技や、強攻撃、遅らせ足払い、一部の必殺技などが一般的です。

例:しゃがみ弱>しゃがみ弱>強攻撃~、しゃがみ弱>しゃがみ弱>dl足払い~

続いては、固めと暴れの関係について説明します。

攻撃がヒットしていたら連続技へ、ガードされていたら固めに移行する、

というのが2D格闘ゲームにおけるセオリーの一つです。

固めからは固め直しを狙いつつ、暴れる相手には暴れ潰しでお仕置きしましょう。

逆に言えば、固め直しには暴れ、暴れ潰しには様子見をするのが基本となります。

固め直しを視野に入れたヒット確認には、連打可能なしゃがみ弱攻撃がベストです。

しゃがみ弱攻撃を2~3回くらい刻んでヒット確認をすれば、

ガードされていても隙が少ないので固め直しを狙うことができます。

続いては、ガードキャンセルについて説明します。

相手の攻撃をガードしているときに特定のコマンドとボタンを入力すると、

ガードをキャンセルして無敵状態で反撃するガードキャンセルを使えます。

ガードキャンセルは、○○ゲージが50%必要です(作品によって違うことも)。

相手の攻めを安全に切り返すことができるので、攻め込まれて危険を察知したら使ってみましょう。

ただし、ガードキャンセルではダメージを与えることができません。

ガードキャンセルの例:

BBTAG⇒ガード中にA+D(ほかの作品と違い、距離を離すだけで攻撃判定はない)

MBTL⇒ガード中にA+B+C

UNIclr⇒ガード中に214D

P4U2⇒ガード中に6A+B、ガード中に6A+C

BBCF⇒ガード中に6A+B、ガード中にA+B+C+D押しっぱ

Rev2⇒ガード中に6P+Kまたは6S+HS

ガードキャンセルも、前に紹介したバーストも、読まれてジャンプキャンセルなどでガードされると

大きな隙を晒してしまうので、ガード中のどこで使うかは毎回変えたほうがいいでしょう。

続いては、確定反撃について説明します。

ガード後に反撃が確定な状況で攻撃を当てることを確定反撃と呼びます(確反、反確とも)。

一部の中段属性の必殺技やシステム技、突進技、キャンセル不可な一部の足払いなど、

隙の大きそうな攻撃をガードしたら、すばやく攻撃できる弱攻撃などを使い、

確定で反撃を当ててみましょう。

なお反撃を確定させるためには、相手の技の隙よりも自分の攻撃の出が早い必要があります。

昇竜など、明らかに隙が大きい技への確定反撃は、弱攻撃ではなく

中攻撃や強攻撃といったダメージの高い攻撃からの連続技を狙いましょう。

続いては、直前ガードについて説明します。

相手の攻撃が当たる直前のタイミングの入力で行うガードのことを直前ガードといい、

ほとんどはガード硬直を減らすことができるので、通常では割り込めない連係に割り込んだり、

硬直差の小さい技に確定反撃を取ったりできます。

UNIclr・P4U2・BBCF・Rev2などのタイトルで直前ガードが有効です。

直前ガードによる恩恵一覧:

UNIclr

地上で3F、空中で6Fガード硬直減少(ただし直前ガードではなく直前シールド)

P4U2

地上で2F、空中で4Fガード硬直減少、ノックバック減少

BBCF

地上で5F、空中で10Fガード硬直減少、ノックバック減少、ヒートゲージ増加

Rev2

地上・空中とも2~4Fガード硬直減少、ノックバック減少、テンションゲージ増加、削り無効

直前ガードは、主に相手のジャンプ攻撃や飛び道具、必殺技に対して使うことが多く、

ジャンプ攻撃には直前ガードして昇竜、飛び道具はゲージ溜めの一環として、

必殺技には直前ガードから弱攻撃で確定反撃を取るなど、色々な使い方ができます。

続いては、投げ抜け仕込みについて説明します。

投げ抜け仕込みとは、相手が投げを選択してきたときは投げ抜けが成立し、

攻撃を選択してきたときはローリスクで切り返すことができるテクニックの一つです。

対戦中に、「なんであの人は毎回投げ抜けできるんだろう」と思ったことはありませんか?

それはこの投げ抜け仕込みというテクニックを、接近されたときに毎回使っているからです。

投げ抜け仕込みを覚えれば、相手が接近してきても

下段・中段の択一攻撃にだけガードを集中できるようになるので、ぜひ習得しましょう。

投げ抜け仕込み○○一覧:

BBTAG

投げ抜け仕込みガード(密着タイミングで1AB)

MBTL

投げ抜け仕込みガード(密着タイミングで1AD)

投げ抜け仕込みしゃがみA(密着タイミングで1A押しっぱ>Dずらし押し)

UNIclr

投げ抜け仕込みガード(密着タイミングで1AD)

投げ抜け仕込みしゃがみA(密着タイミングで1A押しっぱ>Dずらし押し)

投げ抜け仕込み対空(密着タイミングで3ACD>すぐ1に戻す)

投げ抜け仕込みバックステップ(密着タイミングで4AB押しっぱ>Dずらし押し)

投げ抜け仕込みヴェールオフ(密着タイミングで1ABCD)

P4U2

投げ抜け仕込みガード(密着タイミングで1CD)

投げ抜け仕込み逆ギレ(密着タイミングで1BCD)

投げ抜け仕込みクイックエスケープ(密着タイミングで4AC>CDずらし押し)

BBCF

投げ抜け仕込みガード(密着タイミングで1BC)

投げ抜け仕込みバリアガード(密着タイミングで1ABC)

Rev2

投げ抜け仕込みフォルトレスディフェンス(密着タイミングで4P+HS)

投げ抜け仕込み攻撃(密着タイミングで6HS+D以外の攻撃ボタン)

投げ抜け仕込み黄色ロマンキャンセル(密着タイミングで4or6HS>KSずらし押し)

続いては、ファジー防御について説明します。

ファジー防御とは、相手の複数の選択肢に対して、

あいこ以上を取れる「仕込み行動」のことをいいます。

相手の攻めをローリスクで凌ぎやすくなるテクニックなので、

それぞれのファジー防御の仕組みを理解しましょう。

①ファジーガード

起き攻めなどで中段と下段の2択を迫られたとき、多くの2D格闘ゲームでは

中段技のほうが発生が遅い傾向にあります。それを利用し、防御側は先にしゃがみガードを行い、

その後すぐに立ちガードへとガード方向を素早く切り替えることで、

どちらの攻撃も防ぐことができるテクニックです。

つまり、中段と下段の「時間差」をうまく利用することで、被ダメージを抑える技術になります。

②ファジー投げ抜け

遅らせ投げ抜けともいいます。

ほとんどの格闘ゲームは投げを外すと、大きな隙が生まれてしまいます。

しかし、相手が密着状態で打撃を振るタイミングとほぼ同時に投げ(ガードしながら)を

入力することで、打撃がきた場合は普通にガードができ、

投げがきた場合は投げ抜けが成立する、というテクニックです。

③ファジージャンプ

これはファジーガードとよく似ていて、ファジーガードが「↙>←」でのガードの繰り返しに対し、

ファジージャンプは「↙>←>↖」を相手の打撃の合間合間に入力するだけです。

コツとしては、最初はファジーガードでガードをしておいて、

相手との距離が離れてきたらファジージャンプに切り替えるのがオススメです。

④ファジーコパン

主に詐欺飛びに対して、ジャンプ攻撃のタイミングとほぼ同時に

立ち弱攻撃(ガードしながら)を仕込むテクニックです。

これができると、スカし投げやスカし下段、それから空中ダッシュができる格ゲーでの

低ダ(低空ダッシュ)空中攻撃などを防ぐことができます。相打ち以上になれば充分。

普通に詐欺飛びだった場合はジャンプ攻撃をガードすることになるので、

大幅に有利は取られてしまいますが、そこはケースバイケースで。

立ちAが相手のしゃがみ状態に当たらないキャラも稀にいるので注意。

⑤ファジーバクステ

相手の攻撃と攻撃の間にバクステを仕込むテクニックを指します。

狙い所はファジージャンプのタイミングと同じで、

相手の打撃に合わせて「↙←N←」を繰り返し入力しましょう(N=ニュートラルの略)。

これらのファジー防御を扱えるようになると、今まで何となく喰らっていたコンボも

手癖で防げるようになり、落ち着いた立ち回りができるようになっていることでしょう。

続いては、空対空について説明します。

みなさんが普段おこなう対空は「地対空」といい、ある程度予測をたてて、

相手の飛び込みにタイミングを合わせて、前AやしゃがみCなどの対空技を振りますよね。

ですが外した時の隙が大きく、2段ジャンプや対空ずらし技をされて、こちらのターンになるはずが

逆に相手のターンになることもあったかと思います。そんな時に役に立つのが

「空対空」というテクニックです。

基本的には、前ジャンプをした瞬間にジャンプAを素早く2回入力しておき(画面内では1回だけ)、

ジャンプAがたまたま空中にいた(きた)相手に当たった時は、続けてジャンプAが出るので、

そこからジャンプB>ジャンプキャンセル>ジャンプC>空中必殺技~などで

ダメージを稼ぐことができます。ここの繋ぎはキャラによって違うので、色々試しましょう。

そして、前ジャンプAでの空対空を振った時に、相手が地上にいて空振りした時は、

後ろ空中ダッシュや後ろ2段ジャンプで一旦距離を取り、ローリスクで様子見することができます。

この動きを繰り返すだけでも、相手からすると、驚くほど近づきにくくなります。

この一連の流れから、急に空中ダッシュや、着地後に低空ダッシュで近づいたり、

地上からダッシュして触りにいくのが、コンボゲーのベターな攻め方といえます。

つまり空対空とは、対空兼様子見兼飛び込みもできる、一石三鳥のテクニックなのです。

まあ、地対空と比べてコンボダメージは低く、当たった時のアドリブも死ぬほど難しい上に、

キャラや高度によってはダウンまでもっていけないこともあるので、

活用するかは、あなたの格ゲー力次第です。

続いては、逆択について説明します。

セットプレーで特定の技をガードされた後、

微不利(ガードは間に合うが、相手が先に動ける状態)を背負った状態で、

ガードを選択せずに、無敵技をパナすテクニックのことを逆択といいます。

これを何度か相手に通すと、次から微不利の技をガードさせた後に、

相手は様子見してガードを固めやすくなります。

続いては、受身狩りについて説明します。

受け身狩りとは、こちらの空中コンボ中や、地上ダウンをしている相手に対して、

意図的に空中受け身や後方受け身を誘発させ、ダブルアップを狙うテクニックのことをいいます。

空中受け身を狩る場合は、なるべく低い高度で受け身を取らせて、

空中ガード不可の対空技(しゃがみCなど)や、空中投げを狙うと効果的です。

パターンに入ると、そのままKO・・・なんてこともありますので、狙う価値は高いといえます。

長くなりましたが、ここまでで【2D格ゲーにおける共通のシステムや知識】はほぼ紹介しました。

続いては、2D格ゲーを遊ぶ上で一番と言っていいほど勝率に直結する要素、

『コンボ』についてのあれこれを語っていきたいと思います。

格ゲーマーが格好良いコンボをバンバン決めているのを見ると、

自分もこんなコンボしてみたい!と思うかもしれません。

しかし実際に触ってみると思うように手が動かない、

というのは格ゲー初心者あるあるだと思います。

実際コンボは難しいです。プロゲーマーでも大事な場面でコンボを落として負けてしまう、

なんてことはよくあります。ではなぜコンボを落とすと負けてしまうのか。

わかりやすいのが、ダメージレースで遅れをとってしまうのが一つ。

もう一つは、コンボを完走できないと自分に有利な状況に持ち込めないからです。

コンボは基本的に相手をダウンさせるまでが一つの流れです。

この「ダウンを取る」という行動が、格ゲーにおいて重要になります。

なぜダウンを取るのが重要なのか、言葉で説明するよりも

実際に動画で見てもらった方が早いでしょう。

相手キャラはダウンから復帰後、一番出が早い攻撃をするように設定されています↓

このように、相手がどれだけ早い技を出しても、

こちらの攻撃を相手に重ねることで一方的に勝つことができます。

一度ダウンした側は、相手の攻撃に対して非常に無防備な状態になります。

無敵技で切り返すといった方法もありますが、読まれれば大きなリスクになるため

相手は迂闊な行動ができません。つまり一番ガードをしたくなるタイミングです。

ここでガードする相手に投げを仕掛けたり、ジャンプ攻撃を重ねてガードを揺さぶったり、

好き勝手に攻めることが可能になります。これぞ、格ゲーマー100人に聞いてみた

「やるのは好きだけど、やられると嫌いな行動」ランキングで堂々の一位に輝いた、

『起き攻め』というやつです。ちなみに第二位が対空、第三位がバースト読みです(著者調べ)

起き攻めに持ち込むチャンスが一番多いのは、やはりコンボです。

そして、そのコンボが安定していないと、

どんなにガードが困難な起き攻めを練習しても意味がありません。

簡単でもいい、ダメージが安くてもいい、短くてもいいので、

まずはダウンさせることを目的にコンボ練習を始めてみましょう。

昨今の格闘ゲームではチュートリアルが充実していて、

実際に起こり得そうな状況を想定したコンボを、予め用意していることが多いです。

もちろんそこから流用してもいいのですが、前に述べたけん制技からのコンボと、

技の出が早く小回りの効く小技からのコンボ(暴れ用)から覚えることをオススメします。

というのも、けん制技は前に説明した通り、自分の間合いで使うことが一番多いため。

そして暴れは、密着されたときに咄嗟に相手の技に割り込むときに使うためです。

なので、この2つがコンボの起点になることが非常に多いのです。

また、最初のうちはコマンド入力が少ないコンボや、

なるべく連打で済む「入れ込み」コンボを使うのをオススメします。

格好悪いと思うかもしれませんが、上で説明した通りダウンを取ることが重要なので、

最初のうちはそれでOKです。コマンドが安定して出せるようになったり、

使っているコンボに余裕が出てきてから、より難しいコンボに挑戦していきましょう。

コンボまとめリンク一覧:

BBTAG

【BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE wiki】

MBTL

UNIclr

【アンダーナイト インヴァース エクセレイト クレア攻略まとめWiki】

P4U2

【[P4U2] 各キャラのコンボなど情報まとめ(動画有り)】

BBCF

【BBCF特設サイト】(左下の「攻略・解説」欄をクリックすると全キャラ表示されます)

Rev2

とはいえ、けん制技始動と小技始動だけで勝つのは至難の業なので、その二つを覚えたら次に、

【地対空始動】⇒【空中ダッシュ>ジャンプ攻撃始動】⇒【地上中段技始動】

⇒【投げ始動】⇒【下段攻撃始動】⇒【けん制技始動(ゲージ使用)】

という順番でコンボを覚えていきましょう。試合中に狙う頻度が多い始動順に並べています。

ちなみに、よくコンボレシピに、「同じ技での始動だけど、中継技や締め技が若干違う」

といったコンボがあると思いますが、はじめは「しゃがみ限定」や「ch(カウンターヒット)限定」

と書かれたコンボを除いて、全部試してみましょう。そしてそのうえで、

自分ができる範囲で一番ダメージが高く、かつダウンも取れるコンボを、

各始動ごとに一つ覚えるだけでOKです。ただし地対空始動のコンボのなかには

どうしてもダウンを取れないキャラもいるので、そういうものとして捉えましょう。

では、それぞれの始動を覚えることのメリットを解説していきます。

【地対空始動】

紹介してきた作品の多くは、空中ダッシュや2段ジャンプで上から攻めるのが非常に強力です。

そんな強力な飛び込みに対して立ちガード以外の唯一の対抗策であり、

大きなリターンを狙えるのが地対空始動です。

地対空始動を覚えれば、「中距離で何をしたらいいか分からない!」という状況になったときに、

画面の上部だけをよく見ておき、相手が空中ダッシュをするのを待つ「様子見」ができます。

様子見とは文字通り、前歩きや後退(立ちガード)で相手の行動を様子見する行動です。

様子見は、空中ダッシュをしてくる相手に地対空始動を狙うために有効ですが、

地上からダッシュで近づいてくる相手には、画面上部に集中しているため、対処しにくいです。

しかし地上から接近されたとしてもガードはできるので、ローリスクハイリターンな行動です。

反応に自信があれば、様子見中に地上からくる相手には

置きけん制でのけん制始動を狙ってみるのもいいでしょう。

【空中ダッシュ>ジャンプ攻撃始動】

空中ダッシュができる作品では攻め手の半分以上を担うことも多い、超強力なコンボ始動です。

ただ9>5>6での低空ダッシュ一辺倒では、様子見中の相手に地対空で落とされやすいので、

垂直ジャンプや後ろジャンプで置きけん制を匂わせつつ、

ジャンプの着地際に空中ダッシュをするといった変則的な攻め方で

ジャンプ攻撃始動を狙うことも重要です。

空中ダッシュからのジャンプ攻撃は、通常のジャンプでのジャンプ攻撃が単発なことに対し、

空中ダッシュ>ジャンプ中攻撃>ジャンプ強攻撃、といったように

一度の空中ダッシュ中に連続でジャンプ攻撃を出すことも可能なので、

通常のジャンプ攻撃よりガードが困難といったメリットがあります。

特に着地際の空中ダッシュからの攻撃は、

先読みして地対空を出しておかないと間に合わないほど展開が早いので、

垂直ジャンプや後ろジャンプからの置きけん制で意識を散らしてから狙うのが効果的です。

【地上中段技始動】

相手が地上にいるときはしゃがみガードが基本、

というセオリーを知らない初心者には狙うだけ無駄ですが、

セオリーを知る相手にほど通りやすいのが、この地上中段技始動です。

なかにはゲージを消費してキャンセルしないと、

その後のコンボが繋がらない地上中段技もあったりしますが、

そういった技は他の地上中段技と比べて発生が少し早いことが多いので、

ゲージを払ってでも、リターンを取りやすいという点は魅力的です。

地上中段技始動の狙い所としては、

①しゃがみ弱攻撃での固めからキャンセルして狙う(2A>2A>地上中段技~)

②ジャンプ攻撃を重ねて着地した瞬間に狙う(ジャンプ攻撃>着地>地上中段技~)

③中距離からおもむろにダッシュして直接狙う(ダッシュ>近距離で直接地上中段技~)

④起き上がりに判定をピッタリ重ねるようにして狙う

⑤足払い以外の下段攻撃からキャンセルして狙う

の、5つが主に挙げられます。

上級者でも毎回立ちガードすることは難しい強力な始動なので、ぜひ覚えましょう。

【投げ始動】

BBTAGやBBCFなど、投げからコンボを繋げやすい作品ではよくお世話になる始動です。

このほか、ゲージを消費して投げをキャンセルすれば追撃でコンボを繋げられる作品もあります。

紹介してきた作品では、投げ抜け仕込みのテクニックが豊富なため

地上中段技始動よりもヒット率は低めですが、当て投げから投げ始動を狙えば

投げ抜けやジャンプで回避されたとしても地上中段技より隙が少ないのでガードが間に合うほか、

投げがヒットしたときは追撃を入れるまでバーストができないという性質を利用して、

投げ>超必殺技、という風にバースト対策の殺し切りができるといった点で

地上中段技始動より優秀な側面もあります。

投げ始動は他の始動より追撃可能なタイミングが遅いので、

一旦落ち着いてからコンボがしやすいという点もメリットの一つです。

【下段攻撃始動】

下段攻撃始動はオーソドックスなガード崩しのため、そのまま狙ってもあまり効果がありません。

何故なら、相手が地上にいるときはしゃがみガード、というセオリーがあるからです。

そのため、地上中段技始動や投げ始動を多用することによって、

はじめて対の択として機能させることができます。

ほかにも、足払いのダメージ補正が緩いことを利用して、

小技での固めからディレイ足払いなどでガードを揺さぶりつつ高火力コンボを狙うことができたり、

けん制技として足払いや下段属性をもつ攻撃を直接狙って、コンボへ繋ぐこともできます。

足払い以外の下段属性をもつ技は、小技から連続ガードさせやすいので

地上中段技始動や投げ始動より割り込まれにくいといった特徴もあります。

地上からの起き攻めでよく使われる始動ですが、ガードされやすいので

足払い以外の下段攻撃>キャンセルして地上中段技始動、という風に

下段攻撃を布石として、早めに地上中段技でのガード崩しに切り替えた方がいいでしょう。

【けん制技始動(ゲージ使用)】

けん制技から高火力コンボを狙える始動で、ゲージが50%以上あるときに使えます。

けん制技始動が当たったときは、締め技や中継技をゲージキャンセルして

エリアルコンボなどに繋げるか、締め技を超必殺技に置き換えるなどして、

なるべくゲージを余らせないようにしましょう。火力が高いということはつまり、

コンボの試行回数が減る=読み合いの回数を減らせることと同義です。

けん制技始動の後半部分からゲージキャンセルするのでヒット確認もしやすく、

もしけん制技がガードされたとしても、その後の締め技をゲージキャンセルすれば

締め技の硬直をフォローしつつ固め直しやガード崩しを狙えるので、

ゲージがあるときにオススメの始動です。

BBTAGではゲージキャンセルはできず、代わりにパートナースキルで

高火力コンボや固め直しを行うのがセオリーとなっています。

ここまでの計8種類(投げ始動のないキャラでは計7種類)のコンボを覚えて

実戦で使えるようになれれば、ひとまず初心者を卒業して初級者になったといえるでしょう。

初級者の敷居高くない?と思うかもしれません。しかし最低でもこの8種類のコンボを覚えないと

2D格闘ゲームの真の面白さに到達することはありません。決して。

では、初級者の壁を越えて中級者になるには、

ここからさらにどういったコンボを覚えたらいいのかというと↓

【画面端始動】⇒【最大反撃始動】⇒【ch始動】⇒【空対空始動】

という4つのコンボを新たに覚えることです。

前回同様、それぞれの始動を覚えるメリットを解説していきます。

【画面端始動】

画面端とは2D格ゲーに必ず存在するシステムで、ステージ端の見えない壁に追い詰めた状態、

またはステージ端に追い詰められた状態のことを指します。

スポーツでも格闘技でもそうですが、相手を端(ライン際)に追い詰めることで、

それ以上下がる事ができなくなるため、「逃げ道がなくなる」というメリットが生まれます。

格闘ゲームも同じように「相手を端に追い詰める=相手の動きを大幅に制限できる」

という状況が作れるので、圧倒的優位となります。また格闘ゲーム特有のポイントとして、

本来はお互いに影響するはずのノックバック(攻撃をガードまたはヒットさせた反動で

後ろに下がる現象)が、画面端にいる相手には発生しなくなります。

これにより追い詰めた側の攻撃がより届きやすくなるので手数が増します。

またノックバックが片側にしかかからないことで、

画面中央では入らない連続技が画面端では可能となる点も見逃せないポイントです。

相手を画面端に追い詰めた後に重要なのは、『相手を画面端から逃さない』ことです。

中段攻撃や投げによるガード崩しを狙うよりも、まずは画面端に追い詰めた状態をキープしましょう。

この時に使う技はリーチが長くジャンプを防止できる技がベストです。

端に追い詰められた相手は2段ジャンプや空中ダッシュによる画面端からの脱出を

狙う傾向が強いので、いつも以上に対空技を意識することが大事です。

また飛び道具を持っているキャラは飛び道具を撃ちたいところですが、

いつも以上に相手が飛んで来る可能性が高いため、対空のしやすい距離を保って

フェイントを多めにすると良いでしょう。相手が脱出する機会を伺ってガードに徹したら

こちらのダッシュや前ジャンプを通すチャンスなので、密着からのガード崩しを狙いましょう。

そのほか、画面端始動は画面中央でのコンボよりゲージを使わずに追撃が入りやすいため、

ゲージを温存したまま起き攻めをループさせやすいといったメリットがあります。

画面端でも、画面中央で使っていたコンボをそのまま繋げることはできますが、

画面端始動を覚えればダメージも状況もさらに良くなりますので、

今までに覚えた各始動の画面端用(8種類+新たに8種類)も少しずつ習得していきましょう。

【最大反撃始動】

主に相手の無敵技をガードしたとき、確定反撃に強攻撃を使う始動です。

中攻撃より強攻撃からコンボに繋げた方がダメージ補正が緩いので、

1回のコンボで相手の体力を4割近く、またはそれ以上を奪うことができます。

2D格闘ゲームに慣れていないうちは、無敵技をガードできても反撃が間に合わなかったり、

そもそもどの技に対して確定反撃を取れるのかも、

フレーム表で調べる>トレモのレコード機能で試す>実戦で試す、といった風に一手間かかるので

今回は中級者用のコンボに位置付けしました。

最大反撃始動はそのダメージの高さ故に、強攻撃を当てたあとにバーストされやすいのですが、

そこで活きてくるのがバースト読みです。

やり方としては、ヒット時にジャンプキャンセルができる強攻撃or中攻撃を相手に当てて、

すぐに前ジャンプキャンセル>空中ガードを入れておく>バーストを空中ガード

>相手が着地する前に中攻撃や強攻撃を当ててエリアルコンボへ繋ぐ、といった流れです。

ただ相手の格ゲーレベルによっては、バースト読みをしてくることも読んで

初撃にあえてバーストしないという選択肢もあるので、

こちらも2撃目からジャンプキャンセルをしてみたり、地対空からのエリアルコンボの途中で

2段ジャンプから空中ガードをしたりと、相手のバースト読みへの読みを読む場合もあります。

バースト読みは相手の行動を完全に読み切った上で成立するので、

バースト読みに成功したときが個人的に一番気持ちの良い瞬間だと僕は感じています。

しかしバースト読みに失敗したときは、状況があまり良くないので、狙いすぎも禁物です。

最大反撃始動は、主に相手の無敵技をガードした場合でしか使わないので、

使用頻度は相手の無敵技を振る頻度に依存する、という他にはない特徴を持っています。

【ch始動】

ch=カウンターヒットのことで、相手のけん制技や空中ダッシュでの飛び込みなどに対して

大ダメージを狙うときによく使う始動です。カウンターヒット時は通常ヒットよりのけぞり時間が長く

本来なら繋がらない攻撃を繋ぐことができます。しかしそういった技はどれも外した時の隙が大きく、

攻め込まれるきっかけにもなりやすいハイリスクハイリターンな始動です。

主に強攻撃や上半身無敵の技を相手のけん制技が出る前に置くようにして当てるか、

空中ダッシュに対して読みでしゃがみ強攻撃など振りが遅く上に判定のある技を置いておく、

といった狙い方から次の攻撃を入れ込んでおくことがほとんどです。

そのどちらも、相手が動いた瞬間に当てるということが大事で、相手が攻撃を出した瞬間に

こちらの攻撃を当てなければ、カウンターヒット扱いにならないからです。

なので、相手の行動を見てからch始動を狙うのではなく、

相手の行動を先読みしてch始動の技を出しておく、というのが基本の狙い方になります。

また、一部の無敵技や超必殺技をガードした後の硬直中、しばらくch扱いになる技もあるので、

それらに最大リターンを取るためにも覚えておいて損はない始動です。

【空対空始動】

少し前に空対空についての説明で解説した通り、ローリスクローリターンな始動です。

紹介してきた作品では空中ダッシュや空中バックダッシュ、2段ジャンプなど、

空中で取れる行動が多彩なので、地上にいるよりローリスクに攻めや守りを展開しやすいです。

そのなかでも空対空始動は、攻めと守りを両立させた性質を持つので、

ヒット確認からしっかりとコンボを繋げられるよう、練習しましょう。

これで全ての始動を紹介しました。あとは攻略サイトのコンボレシピやコンボ動画を参考にして

各始動を順番に覚えていきましょう。紹介してきた作品は、ぶっちゃけコンボが全てなので

実戦でコンボを落とさないよう、毎日必ずトレモで10分以上は反復練習するのが良いですね。

それとコンボ練習をする際は、必ずスマホのメモ帳で自分の使うコンボレシピのメモを取りましょう。

余談ですが、格闘ゲームには「とりあえずコレだけやっとけばいい」という行動は存在せず、

カードゲームのように、手札が多ければ多いほど勝率が上がっていきます。

これはコンボやセットプレイなどにも言えることなので、楽して勝てるようになるために、

まずはしっかりと苦労をして、できないこと・わからないことを減らしていきましょう。

さて、コンボの重要性や各始動の使い方を理解していただいたところで、

次が最後に伝える内容になります。その内容とは、「意識配分」です。

意識配分とは、簡潔に言うと「状況ごとにリソースの割き方を変える」ことです。

例えば、お互いに画面端同士で飛び道具を撃ち合っている最中に、

対空のことは考えなくていいですよね?

つまりこの状況では、確実に技を出すことや、どうやって相手を倒すか、という立ち回りに

対空分のリソースが割けるのです。

ですが、お互いの距離が近くなり、相手の空中ダッシュが届く間合いとなったらどうでしょうか。

そのまま何も考えずに飛び道具を撃ち続けたら、いつか空中ダッシュが通って

ダメージを受けてしまうので、この状況下では対空への意識が0では駄目、ということになります。

飛び道具を撃つと見せかけて撃たない、飛ばせたらきちんと対空で落とす、

などといった意識の配分が必要です。

論理的・保守的な人は、「相手の勝ち筋を考えてそれに対して意識を割く」ということを考え、

逆に直感的・攻撃的な人は、「何を通せば相手の心をへし折れるか」を考えると思います。

どちらも共通していることは、相手のことをちゃんと考えることです。

何をされたら嫌だろう、この状況下で何をしたいだろう、ということを常に考えておき、

手癖で動かず、状況に合わせて意識配分を考えましょう。

そして今回は、自分が普段行っている意識配分を、紹介してきた作品毎・状況毎に

すべて紹介して記事の終わりにしたいと思います。

自分や相手のキャラによっては当てはまらない状況もありますので、

鵜呑みにしない様、参考程度に盗んでいってください。

【BBTAGでの意識配分】

~基本立ち回り~

パートナースキルの存在によりパートナーでのけん制・差し込み・コンボ中継といった行動を、

操作キャラが自由に動ける状態で行うことができるので、これらを上手く使って固めつつ

ローリスクにガード崩しや起き攻めを行う。

2人1組のチーム形式で、1人倒されると半自動的に控えと入れ替わって試合が続行されるが、

パートナースキルは使用不可能となる。また、パートナーがいる場合に限り

バーストで控えと交代しつつコンボカットができる上に、時間経過により何度も発動できるので、

パートナースキルを使ったバースト対策が必要不可欠となる。

残り人数が1人になった場合でも、レゾナンスブレイズというシステム技を使うことで、

発動中は時間経過の停止・赤体力の自動回復・スキルゲージの自動増加・削りダメージの強化・

必殺技から超必殺技へキャンセル可能・バースト不可・超必殺技の強化・アストラルヒートの解禁、

など逆転要素として非常に重要な性質を持つ。

そのほか、スマートコンボ(A連)を出し切ると自動的に控えと切り替わるクロスレイドが発生し、

ゲージ増加量や攻撃力などが上昇する強化状態となるため、

まずはクロスレイドを当てることが最優先となる。

~開幕~

①後ろジャンプと同時にJ4P

一番無難でローリスク。相手が飛び込みをしてきたときに撃ち落としやすい。

②空中バックダッシュで様子見

パートナースキルを温存できるが、③を通されやすい

③空中バックダッシュ読みの6P+本体でのダッシュけん制

後ろに下がる相手、主に②に対しての一点読み。相手が飛んでいたらダッシュから地対空を狙う。

~接近方法~

6P(飛び道具)を盾にして、ダッシュ慣性ジャンプや2段ジャンプ・空中ダッシュから連続技を狙う。

6Pを嫌がって飛ぶ相手をジャンプAで地上に引きずりおろすように狙えば、

連続技の最中に6Pが遅れて重なりやすいので、

タイミングを合わせてガード崩しや固め直しを行うこともできる。

~ゲージの使い方~

⇒攻め

・236Cや214Cなど性能の高い技でけん制やガード崩し・固め直し

・コンボの締め技を236BCや214BCに置き換えて火力の底上げ・殺し切り

・各パートナースキルをコンボの締め技の後に使い、コンボの拾い直し・固め直し

| 操作 | 出る技の傾向 | 用途 |

| 5P | 突進系 | 運び、横押し気味のコンボ用。クロスコンボで挟みこみたい場合にも |

| 6P | 飛び道具、長リーチ系 | 牽制、コンボで短い繋ぎをしたいとき用 |

| 4P | 対空、防護系 | 上への牽制、浮かせてのコンボ用。飛び道具吸収や回復を行うキャラも存在。 |

・クロスコンボ(パートナースキル中にP+D)で本体とパートナーの同時攻撃

・相手のバーストカットインを見てから4Pでオタクバー対+コンボ始動

⇒守り

・クロスバースト(ガード中もしくは攻撃を食らっている途中でP+D)でコンボカット

・リジェクトガード(ガード中にA+D)で相手との距離を離す

・レゾナンスブレイズ(残り一人の状態でP)で一定時間パワーアップ

~距離別立ち回り~

⇒遠距離

6Pを撒きつつ接近or様子見。

ここから空中ダッシュは届かないので対空意識はしなくて良い。

⇒中距離

相手の6Pを見てから空中ダッシュで飛び込む。

逆に相手の空中ダッシュが見えたら対空で叩き落とす。

6Pを押してから空中ダッシュをすると、対空された場合でも後から6Pが刺さることがあるので

これを利用して強気に攻めるorそうならないよう空対空を置いておくのが中距離の読み合い。

⇒近距離

ダッシュ2Aや先端5Aで触りにいく。

相手のジャンプ逃げ読みでダッシュ2Bなどの対空技から触るのも有効。

一度触ったらとりあえず覚えたコンボを出し切ってパートナースキルに繋げば、

コンボがヒットしていた場合は拾い直してコンボに、ガードされていた場合は固め直しにいける。

逆に相手の接近を読んだら、各ジャンプから着地際ジャンプAやジャンプBで

置き牽制しつつコンボを狙う。こちらはダッシュ2Bなどの空中ガード不能攻撃に負けやすい。

~密着~

⇒攻め

2Aを刻んでから5Aに繋ぎ、ヒットしていた場合はそのままコンボへ、

ガードされていた場合は地上中段技の5Cに繋いでガード崩しを狙う。

2Aを刻んだあとに当て投げを狙うのも有効。

特に起き攻め時には相手のリバーサルアクション(A+D)での切り返しに気を付けたいので、

空中から起き攻めをする場合には詐欺飛びになるように、地上から起き攻めをする場合には

しゃがみガードでほんの少し間を空けてから2Aを刻むのがオススメ。

ただし地上から起き攻めをすると暴れでターンを取られやすいので、

パートナースキルを使った起き攻めをすると地上からでもセットプレイを仕掛けやすい。

⇒守り

①ファジーガードとファジー投げ抜けを駆使して間合いを離す

②リバーサルアクションで切り返す(A+D)

③リジェクトガード(ガード中にA+D)で無理矢理距離を離す

④超必殺技をぶっぱなす(236BC or 214BCなど)

⑤リバーサルバックステップで喰らい逃げ以上の状況を作る

これらを駆使しても攻撃を受けてしまったらクロスバースト(P+D)を使う

~画面端での攻防~

⇒追い込んだ場合

当て投げを多めに狙っていく。(投げ抜けをされた場合でも有利状況が変わらないので)

相手に位置を入れ替えられないよう対空と対空に適した間合いを常に意識する。

相手が固まったら6Pを使ってからジャンプ攻撃で接近してガード崩しを狙う。

⇒追い詰められた場合

攻撃の隙間を狙ってハイジャンプから空中ダッシュや2段ジャンプで画面端を入れ替える。

あとは密着での守りの項目と同じ。

【MBTLでの意識配分】

~基本立ち回り~

~開幕~

~接近方法~

~ゲージの使い方~

⇒攻め

⇒守り

~距離別立ち回り~

⇒遠距離

⇒中距離

⇒近距離

~密着~

⇒攻め

⇒守り

~画面端での攻防~

⇒追い込んだ場合

⇒追い詰められた場合

【UNIclrでの意識配分】

~基本立ち回り~

~開幕~

~接近方法~

~ゲージの使い方~

⇒攻め

⇒守り

~距離別立ち回り~

⇒遠距離

⇒中距離

⇒近距離

~密着~

⇒攻め

⇒守り

~画面端での攻防~

⇒追い込んだ場合

⇒追い詰められた場合

【P4U2での意識配分】

~基本立ち回り~

~開幕~

~接近方法~

~ゲージの使い方~

⇒攻め

⇒守り

~距離別立ち回り~

⇒遠距離

⇒中距離

⇒近距離

~密着~

⇒攻め

⇒守り

~画面端での攻防~

⇒追い込んだ場合

⇒追い詰められた場合

【BBCFでの意識配分】

~基本立ち回り~

~開幕~

~接近方法~

~ゲージの使い方~

⇒攻め

⇒守り

~距離別立ち回り~

⇒遠距離

⇒中距離

⇒近距離

~密着~

⇒攻め

⇒守り

~画面端での攻防~

⇒追い込んだ場合

⇒追い詰められた場合

【Rev2での意識配分】

~基本立ち回り~

ロマンキャンセルを用いた状況確認・コンボ中継・起き攻めが非常に強く、

現行の2D格闘ゲームで一番自由度が高く複雑なゲームと言われている(ウメハラ談)。

特に、黄色ロマンキャンセル(技を振った瞬間にD以外の攻撃ボタン3つ)は、

ゲージをたった25%消費するだけで飛び道具と一緒に接近することができる。

なんといってもRev2は他の作品と違い、相手に攻撃が当たっていなくても

ロマンキャンセルで各々の技の隙や相手の行動を見てからカバーできるので、

ロマンキャンセルを使うために、前歩きやダッシュ・前ジャンプなどの前進行動で

ゲージを溜めることが最優先となる。

なお、黄色ロマンキャンセルを駆使した飛び道具と本体との起き攻めは

本作史上屈指の強力なセットプレイなので、相手をダウンさせた後は常に狙っていきたい。

なお、Rev2では全キャラに体重とダウン硬直時間が設定されており、

エリアルコンボの繋ぎや起き攻めのタイミングがキャラ毎に異なる点は注意が必要。

~開幕~

①遠距離S。お互いに遠距離Sを出していると発生負けしている方が一方的にダメージを受ける。

②6P。遠距離Sに上半身無敵で打ち勝ちやすい。

③前ジャンプから着地際JS。遠距離Sの空振りにリターンを取りやすい。

④ガードで様子見。前ジャンプをしてくる相手に対空を合わせやすい。

⑤昇り前ジャンプP。前ジャンプやカイの214Kなどに対しての空対空として有効。

⑥バックステップ。ローリスクで距離を離せる。

⑦空中バックダッシュ。ローリスクで距離を離せる。

⑧ダッシュ5K or投げ。バクステや空中バックダッシュに対しての一点読み。

⑨足払い。ダッシュへ対しての一点読み。遠距離Sを空振りさせながらダウンを取れるキャラもいる。

⑩4Por1P。遠距離Sの当たり判定に刺さりやすい。空振りしても隙が少ない。

~接近方法~

ダッシュ、ダッシュからバリアガード、ダッシュ慣性ジャンプ、2段ジャンプ、空中ダッシュ、

ジャンプの着地際に空中ダッシュ、空中ダッシュの瞬間に黄色ロマンキャンセルなど。

飛び道具持ちのキャラは飛び道具を黄色ロマンキャンセルして接近するのが強力。

ほかにも、ポチョムキンの空中41236HSや、スレイヤーの空中ダッシュ中に214Kなど、

慣性を乗せたまま必殺技を黄色キャンセルして接近するのも手の一つ。

~ゲージの使い方~

⇒攻め

・飛び道具を黄色キャンセルしてダッシュからガード崩し

・5D(地上中段技)の発生前をロマンキャンセルして2Kから下段始動

・空中ダッシュを黄色キャンセルして対空が間に合わない飛び込みをする

・けん制技始動がヒットした後にロマンキャンセルしてコンボを伸ばす

・コンボの締め技を超必殺技やバースト超必殺技に置き換えて殺し切り

・突進系の必殺技を黄色キャンセルして接近しつつガード崩し

・ガードされると確定反撃を受ける技をロマンキャンセルでフォロー

・空中ダッシュから空中ブリッツシールドで相手の対空にリターンを取る

⇒守り

・フォルトレスディフェンス(ガード中に攻撃ボタン2つ押しっぱ)で少しずつ間合いを離す

・立ちブリッツシールド(5HS+攻撃ボタン)やしゃがみブリッツシールド(2HS+攻撃ボタン)で

相手の起き攻めに切り返しつつリターンを取る

・ブリッツシールドをされた後にブリッツシールド返しでリターンを取る

・デッドアングルアタック(ガード中に6+攻撃ボタン2つ)で安全に距離を離す

・相手のコンボ中にバースト(D+攻撃ボタン)でコンボカットする

・起き攻めをされる直前に金バーストでゲージ回収と起き攻め回避を狙う

・無敵技をロマンキャンセルして隙をフォローしつつヒットしたらコンボへ移行する

・相手の空中ダッシュや2段ジャンプを見てから黄色ロマンキャンセルして空中投げをする

・6Pでの対空にロマンキャンセルを仕込んで確実に落とす(2段ジャンプされたら空中投げなど)

・リバーサルバックステップを黄色ロマンキャンセルして起き攻めの技の硬直に反撃する

~距離別立ち回り~

⇒遠距離

飛び道具持ちは飛び道具を自由に撃てる距離。

それ以外は前歩きやダッシュ、ダッシュ慣性ジャンプ>空中バックダッシュなどで

少しずつゲージを溜めるくらいしかやることがない。

⇒中距離

常に対空を意識しておく距離。

相手の意識が上にあるようなら地上からダッシュしてけん制技を振る。

逆に相手が地上からダッシュしてきた場合は各ジャンプから置き牽制や着地際空中ダッシュで

けん制技の硬直やダッシュ中の相手に反撃を狙う。

飛び道具持ちは飛び道具を黄色キャンセルしてダッシュすれば

ジャンプで逃げる相手を対空や空中投げで落とすことができる。

安直な最低空ダッシュは必ず落とす。ただし空中ダッシュを黄色キャンセルされると

対空技が発生する前にジャンプ攻撃で潰されてしまうので、

こちらも対空技を黄色キャンセルするなどして対策したい。

⇒近距離

ダッシュ5K>近距離S>足払い、までは大体どのキャラでも繋がるので、まずはこれを入れ込む。

ガードされていた場合は足払いから隙の少ない必殺技でフォローしたり、

あえて足払いからキャンセルしないのも手の一つ。もし上記のコンボがヒットしていたら

タイミングを合わせて前ジャンプから詐欺飛びを狙っていく。

後ろジャンプで距離を離そうとする相手には、ダッシュ5K>近距離S>2HSなどがオススメ。

ジャンプをした瞬間の相手に刺さればそのままエリアルコンボへ繋げることができ、

それ以外の場合は足払いや必殺技でフォローできる。

これらのコンボルートはキャラによって違うので、一概に同じ連携ができるとは限らない点は注意。

あとは開幕行動とほとんど同じ読み合いなので、そちらを参照。

~密着~

⇒攻め

2Kからの下段始動や、2Por2K>5Dなどの地上中段技始動でガードを揺さぶる。

しゃがみPからダッシュして当て投げも有効だが、他の作品と違い入力が難しい。

しゃがみPを刻んでからディレイ6Pをすると、上半身無敵により

相手の暴れやジャンプ移行を潰してコンボへいくこともできる。

5Kや近距離Sからジャンプキャンセル>前ジャンプJSなどで固め直しをするのも有効。

とにかくダウンを取って起き攻めをループさせるのが本作の勝利の秘訣。

起き攻めで詐欺飛びからのガード崩しを狙うとき、

相手のテンションゲージが25%以上ある状態なら、立ちブリッツシールドを読んで

詐欺飛びと見せかけたすかし下段を狙うのも効果的。

⇒守り

Rev2の投げはなんと脅威の1Fなので、起き上がりに相手が密着していれば

4入れっぱでHSを連打するだけで必ず投げることができる。

ただし4HSを入力する前にジャンプをされていたり、間合いが遠かったりすると

5HSが暴発してしまうので、その隙を狙われることもある。

なので基本的にはリバーサルバックステップの方が状況が良かったりする。

起き攻めをされるときはファジーガードやファジー投げを行い、

直前ガードから無敵技を振ったりしてターンを入れ替えたい。

ゲージがあればデッドアングルアタックやブリッツシールドで切り返す。

それでも攻撃が通ってしまった場合はバーストを使う。

~画面端での攻防~

⇒追い込んだ場合

空中ダッシュで逃げられそうなときは空中投げで落とす。

あとは黄色ロマンキャンセルなどを駆使して相手を抑え込み、

5D>横ダストの高火力コンボを積極的に狙う。

そのほか、ダウン追い打ちの2Kなどから受け身狩りの空中投げを狙うのも有用。

⇒追い詰められた場合

フォルトレスディフェンスやブリッツシールド、デッドアングルアタック、

ロマンキャンセル仕込みの無敵技などで距離を取ってから安全に位置を入れ替える。

相手のゲージが25%以下のときは、相手の攻撃の隙間を狙って

ハイジャンプから空中ダッシュで位置入れ替えを行いたい。

これにて格ゲー講座⓪は終了となります。

対戦格闘ゲームを遊ぶうえで、プレイに対するモチベーションの維持は必要不可欠となります。

とくに大人数で対戦するゲームと違い、対戦格闘ゲームというジャンルは

全責任が自分にかかってくるため、勝ち負けの結果がモチベーションに直結しやすいです。

そして残念なことに格闘ゲームが好きで遊んでいるが、勝てないためにモチベーションが下がり、

辞めてしまうプレイヤーも少なくありません。

モチベーションを維持するには、目先の勝ち負け以外の場所に目標を立てるのもひとつの手です。

ここでは小目標と大目標の2つの例を挙げて紹介していきます。

小目標・例

・トレーニングモードで練習したコンボやセットプレイを実戦で決める

・相手にすぐ崩されてしまうため、防御関連のテクニックを実践で試してみる

・対空行動が苦手なので、しっかりと上を見て1試合に1回は対空行動を当てる

・負けた原因をリプレイシアターなどで分析して、次の試合に生かす など

例え試合に負けてしまっても、小目標を立てることで成長を実感できるのが利点です。

小目標を達成し、試合に勝てた場合は喜びもひとしおです。

これらは試合ごとに試せる小さな目標ですが、いずれも勝つためには必要な要素となっています。

自分ができていないことを細分化し、達成していくことで成長を実感し、

モチベーションにつなげていきましょう。

また、小目標だけでなく、もっと長期的なスパンで達成を目指す大目標も大切です。

大目標・例

・小規模の大会で優勝する

・負けている相手に勝ち越す

・ランクマッチの目標段位を決める など

小目標と比較すると達成する難度が高いですが、

あくまでも目指すべき大きな目標という位置づけで決めるといいでしょう。

また、比較的自分が達成できそうなところで設定していき、

達成するごとに徐々に目標を高くしていくのがオススメです。

また、モチベーションの維持にもっとも大切なことは、ゲームを楽しんで遊ぶということでしょう。

対戦格闘ゲームはもっとも手軽に楽しめる1対1のコミュニケーションツールのひとつ。

勝ち負けに拘らず対戦相手との駆け引きを純粋に楽しみましょう。

【告知】

告知しろといわれたので、2ヶ月に1回こういうことしてます。

ここまで見て実践してくださった初心者さんのなかで、「対戦相手がいない!」

「初心者同士で対戦したい!」「小物道に出てみたい!」という稀有な方がいましたら、

STEAMフレンドとDiscordフレンド【めび#9150】をお送りの上、その旨メッセージください。

格ゲーマーコンサルタントとして、初心者・中級者・上級者用に

別々のDiscordサーバーをご提示できます。ほんとはめんどくさくてそんなことしたくない

格ゲーマー特有のギスギスした人は全員武力行使で排除しているので、

温厚そうな人しかおりません。初心者不足なので軽い気持ちで是非きていただけると嬉しいです。

人見知りでもコミュ障でもほとんどOKですが、双方が気持ちよく快適にプレイするために、

自虐発言の連呼だけはNGとします。自虐するなら相手のプレイを褒めたほうが清々しいですね。